Klima, Umwelt, Mikrobiologie: Pressegespräch zu Ergebnissen der internationalen Ostsee-Expedition

Am Donnerstag, den 13. Februar 20114, 11 Uhr, stellen die Leiter der Ostsee-Expedition in Bremen erste Ergebnisse ihrer Forschungsreise vor. Sie fand im September / Oktober 2013 stattfand. Die Expedition ist ein europäischer Beitrag zum International Ocean Discovery Program IODP. Derzeit werden die während der Fahrt erbohrten Sedimentkerne von mehr als 1.600 Meter Länge im Bremer Kernlager des IODP ausgewertet. Im Namen der Expeditionsleiter lade ich Sie sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Laborbegehung, bei der Sie den Forscherinnen über die Schulter schauen und Interviews sowie Hintergrundgespräche führen können

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

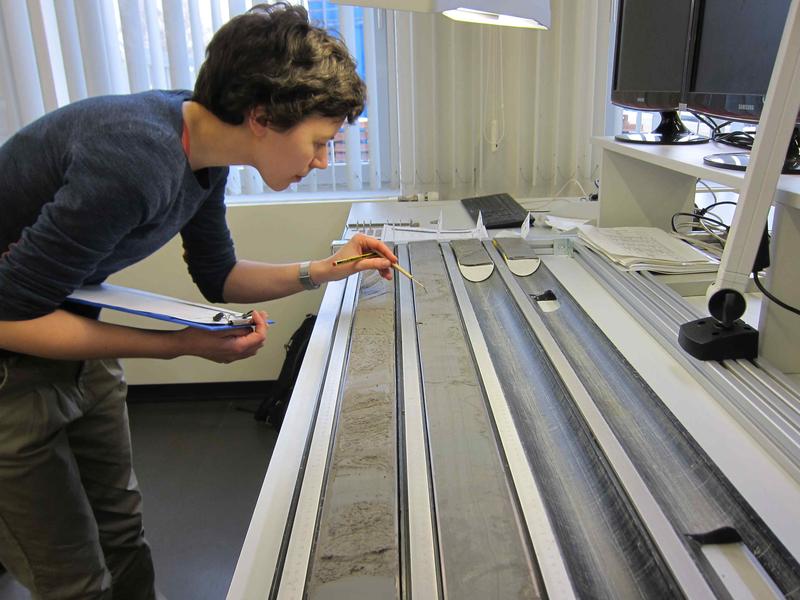

seit dem 22. Januar arbeiten 35 Wissenschaftlerinnen aus 12 Ländern in den Labors des Bremer IODP Bohrkernlagers. Sie analysieren 1.623 Meter an Sedimentkernen, die im vergangenen September/Oktober während einer siebenwöchigen europäischen Ostsee-Expedition des International Ocean Discovery Program IODP gewonnen wurden. Ziel der Arbeiten ist es, die Klima- und Umweltgeschichte der Ostsee während der letzten Eiszeit bzw. der vor etwa 12.000 Jahren einsetzenden derzeitigen Warmzeit mit bisher nicht gekannter Genauigkeit nachzuzeichnen.

Wir möchten Ihnen erste Ergebnisse der Expedition präsentieren und einen Eindruck von den vielfältigen Arbeiten des internationalen Forscherteams vermitteln. Daher lade ich Sie im Namen der Expeditionsleiter sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein. Anschließend bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Laborbesichtigung, bei der Sie den Forscherinnen über die Schulter schauen und Interviews sowie Hintergrundgespräche führen können:

Donnerstag, 13. Februar 2014, 11 Uhr

MARUM, Universität Bremen,

28359 Bremen, Leobener Straße

Der Termin eignet sich insbesondere für TV-Teams, Fotografen, aber auch für Print- und Hörfunkjournalisten, um in den Labors Forschung live zu erleben. Für TV-Teams stellen wir bei Bedarf gerne HD-Videomaterial zur Verfügung, das während der Expedition an Bord des Bohrschiffs Greatship Manisha gedreht wurde.

Falls Sie sich für den Termin akkreditieren möchten, schicken Sie bitte eine Email an:

agerdes@marum.de.

Herzliche Grüße

Albert Gerdes

IODP Public Relations

Hintergrund:

Das Ostsee-Becken erstreckt sich über etwa 373.000 Quadratkilometer. Durchschnittlich ist das Baltische Meer nur 54 Meter tief; seine maximale Tiefe erreicht es im Landsort-Tief mit 459 Meter. Durch die Nähe zu den Gebirgen Skandinaviens wurden in den Ablagerungen am Grund der Ostsee seit jeher das Auf und Ab des regionalen Klimas archiviert. Saale-Eiszeit und Eem-Warmzeit, Weichsel-Eiszeit und unsere gegenwärtige Warmzeit kennzeichnen die letzten rund 130.000 Jahre der Klima- und Umweltgeschichte. Als eiszeitliche Gletscher Skandinavien bedeckten, sank der Meeresspiegel der Ostsee. Die Verbindungen zu arktischen Karasee im Norden bzw. zur Nordsee gingen verloren; die Ostsee wurde ein Binnenmeer. Damit einher gingen erhebliche Schwankungen des Salzgehalts: abwechselnd bestimmten Salzwasser, Brackwasser und Süßwasser die Umweltbedingungen der Pflanzen- und Tiergemeinschaften.

Für Klima- und Umweltforscher bietet die Ostsee ein spannendes Forschungsfeld: Wegen der hohen Sedimentationsraten können Klimaveränderungen besonders genau nachgezeichnet werden. Durch seine Nähe zu den ehemaligen skandinavischen Eisschilden ergänzen die durch die Ostsee-Expedition gewonnenen Klimainformationen jene, die im Nordatlantik bzw. anhand grönländischer Eiskerne gewonnen wurden. Zugleich gingen mit dem Anwachsen und Abschmelzen der Eisschilde erhebliche Meeresspiegelschwankungen einher.

Die jetzt am Bremer MARUM laufenden Untersuchungen sollen folgende Antworten zu folgenden Fragen liefern:

a) Wie unterscheiden sich der Übergang Saale-Eiszeit / Eem-Warmzeit vor 130.000 Jahren vom Übergang Weichsel-Eiszeit / jetzige Warmzeit vor 12.000 Jahren? Wurden sie lediglich durch Änderungen der Erdbahnparameter ausgelöst oder waren Treibhauseffekte im Spiel?

b) Spielte der skandinavische Eispanzer während der letzten Eiszeit eine aktive Rolle bei der Klimaentwicklung in der nordatlantischen Region oder reagierte er lediglich auf den Klimawandel?

Zudem stehen mikrobiologische Fragestellungen auf dem Expeditionsplan: „Wir haben erst in den letzten Jahren erkannt, wie stark Mikroorganismen den chemischen Fingerabdruck der Meere bestimmen“, sagt Expeditionsleiter Prof. Bo Barker Jörgensen, einst Direktor des Bremer Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie und jetzt Leiter des Zentrums für Geomikrobiologie der Universität Aarhus in Dänemark. „Daher wollen wir auch erkunden, wie Mikroben in der Ostsee auf die klimatischen Veränderungen zwischen Kalt- und Warmzeiten reagierten. Insbesondere interessiert uns, wie diese Lebensgemeinschaften reagierten, als sich die Ostsee im Lauf der Zeit von einem Süßwasser- zum Brackwassermeer entwickelte und schließlich wieder versalzte.“

Mit dem Bohrschiff Greatship Manisha wurden während der Ostsee-Expedition des IODP im Kattegat, der zentralen und nördlichen Ostsee vom 12. September bis zum 1. November 2013 an neun Lokationen mehr als 1.600 Meter Ostsee-Ablagerungen erbohrt. Diese Bohrproben werden bis einschließlich 20. Februar 2014 in Bremen untersucht.

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw