Der Erste Weltkrieg an der Grenze

Auf Einladung des Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte (Freie Universität Bozen) gehen zwanzig Historikerinnen und Historiker aus sieben europäischen Staaten der Frage nach, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf Grenzregionen und Grenzgesellschaften hatte. Die internationale Tagung „Der Erste Weltkrieg an der Grenze. Grenzregionen und -gesellschaften im europäischen Vergleich“ findet am 14. und 15. November an der Freien Universität Bozen statt.

Kriege schaffen neue Räume. Sie trennen oder verbinden Regionen und regionale Gesellschaften nach einer vom Krieg und den militärischen Auseinandersetzungen bestimmten Freund-Feind-Logik. Auf diese Weise entstand auch im Ersten Weltkrieg eine neue spezifische Räumlichkeit des Krieges. In dem Maße, wie der Krieg neue Grenzen schuf, löste er alte Grenzen auf oder relativierte sie.

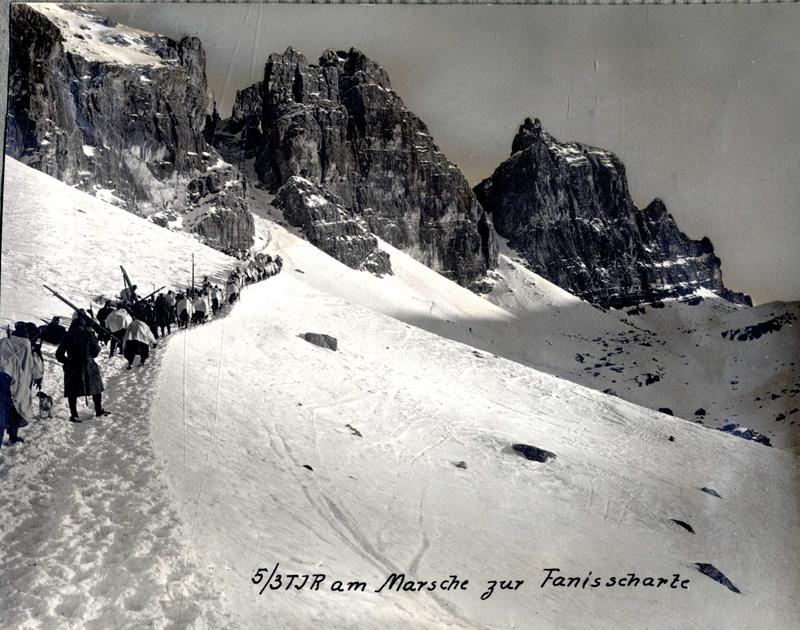

Die jüngere Geschichte Tirols ist in zentraler Weise durch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges geprägt worden. Infolge des italienischen Kriegseintrittes im Mai 1915 wurde das Land zum Frontgebiet. Die Folgen waren verheerend: Der Großteil der männlichen Bevölkerung war zum Krieg eingezogen worden, ganze Landstriche im Bereich der Gebirgsfront wurden der Zerstörung preisgegeben und die Tiroler Bevölkerung litt unter den militärischen Zwangsmaßnahmen und den sich kriegsbedingt ständig verschlechternden Lebensbedingungen. Nach dem Krieg wurden Trentino und Südtirol im Frieden von Saint Germain schließlich Italien zugeschlagen. Die ehemalige Staatsgrenze zwischen der Donaumonarchie und Italien verschob sich gegen Norden, und mit ihr veränderten sich auch die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse in der Region: Hatten die Trentiner innerhalb des Kronlandes Tirol eine nationale Minderheit gebildet, waren sie nun Teil einer staatlich-nationalen Mehrheit, während die deutschsprachigen Südtiroler zur ethnischen Minderheit innerhalb des italienischen Staates wurden. Der Krieg und seine neuen Grenzen hatten die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Tirol grundlegend verändert.

Ähnlich einschneidend wie in Tirol waren die durch den Ersten Weltkrieg hervorgerufenen Änderungen aber auch in anderen europäischen Grenzregionen, beispielsweise in Elsass-Lothringen, wo der Kriegszustand mit Frankreich eine ähnliche Situation schuf. Galten den k.u.k. Militärs die italienischsprachigen Tiroler im Trentino pauschal als Verdächtige und potentielle Spione, stand im Grenzland Elsass-Lothringen hingegen die frankophile Bevölkerung unter Generalverdacht. Auf diese Weise entstand auch dort, so der Tübinger Historiker Volker Prott, „eine Atmosphäre des Misstrauens, der Denunziationen und des stillen Protests vieler Elsässer und Lothringer gegen die deutsche Herrschaft“.

Noch weit dramatischer gestaltete sich die Situation in den russisch-österreichisch bzw. russisch-deutschen Grenzgebieten in Osteuropa. Infolge des dort praktizierten Bewegungskrieges boten die Kriegslandschaften im Osten ein einziges Bild der Zerstörung. Land und Leute litten in unvorstellbarer Weise unter den direkten Kriegseinwirkungen, unter der Willkür der Militärs und unter der militärischen Besatzung. Es kam zu Verwüstungen, Zerstörungen und zahlreichen Übergriffen gegen die Zivilbevölkerung. Hunderttausende waren seit Kriegsbeginn auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Die einstigen Grenzregionen im äußersten russischen Westen oder die österreichisch-ungarische Peripherie im Nordosten – Galizien und die Bukowina – bekamen den Krieg am eindrücklichsten zu spüren.

Ziel der vom Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen gemeinsam mit dem renommierten Arbeitskreis für Historische Friedensforschung organisierten Tagung ist es, die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf Grenzregionen und Grenzgesellschaften aus einer europäisch-vergleichenden Perspektive zu analysieren. Es geht um die zentralen Fragen nach den vom Krieg geschaffenen Grenzen und den Lebensbedingungen von Grenzgesellschaften im Krieg, nach der Bedeutung von Besatzungsherrschaft, nach dem Umgang von Staat und Militär mit Grenzgesellschaften, nach der Behandlung von nationalen Minderheiten im Krieg und nach den Überlebensstrategien der Menschen an den Grenzen des totalen Krieges. In 20 Fallstudien beschäftigen sich die im Rahmen der Tagung referierenden Historikerinnen und Historiker mit der Situation in verschiedenen Grenzregionen und Lebensrealitäten des Ersten Weltkriegs: von Elsaß-Lothringen über die belgisch-deutschen Grenzregionen und die baltischen Staaten hin zur böhmischen Grenzregion, Friaul und Tirol, um nur einige zu nennen.

Im Rahmen der Tagung findet am Samstag, den 15. November 2014, zudem eine Podiumsdiskussion zum Thema „Vom ‚vergessenen‘ Krieg zum ‚Gedächtnis-Hype‘? Der Erste Weltkrieg heute“ statt, an dem ausgewiesene Weltkriegs-Experten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien teilnehmen.

Internationale Tagung: „Der Erste Weltkrieg an der Grenze. Grenzregionen und -gesellschaften im europäischen Vergleich“. Jahrestagung des „Arbeitskreises Historische Friedensforschung“, organisiert durch das Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte der Freien Universität Bozen

Datum: 14./15. November 2014

Ort: Hörsaal D1.02, Universität Bozen, Universitätsplatz 1, 39100 Bozen

Podiumsdiskussion: Vom ‚vergessenen Krieg‘ zum ‚Gedächtnis-Hype‘? Der Erste Weltkrieg heute. Mit Gerhard Hirschfeld (Stuttgart), Christa Hämmerle (Wien), Daniel Marc Segesser (Bern) und Gustavo Corni (Trento). Moderation: Jost Dülffer (Köln) 15. November 2014, 19.30 Uhr, Hörsaal D1.02, Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 1, 39100 Bozen

Informationen zum Programm und Kurzzusammenfassungen der Vorträge unter: https://www.unibz.it/de/public/research/zefuer/wkIgrenze.html

Weitere Informationen:

https://www.unibz.it/de/public/research/zefuer/wkIgrenze.html

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw