Bildende Künstler im NS. Vortrag in der Topographie des Terrors. 13.01.2015. Berlin

Zwischen Karriere, Kunstbetrieb und Ausgrenzung. Bildende Künstler im Nationalsozialismus

Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Ruppert, Berlin, am Dienstag, den 13. Januar 2015, um 19 Uhr

Moderation: Peter Eckel, Stiftung Topographie des Terrors, Berlin

Veranstaltungsort:

Topographie des Terrors

Niederkirchnerstraße 8

10963 Berlin-Kreuzberg

(Nahe Potsdamer Platz)

Weitere Information:

Telefon 030 254509-13

eckel@topographie.de

www.topographie.de/ns-kunst

Der Eintritt ist frei.

Künstler im Nationalsozialismus.

Jahrzehntelang wurde die künstlerische Arbeit während des Nationalsozialismus auf die Pole von „Entarteter“ und „Nazi-Kunst“ reduziert. Dagegen zeigt die neuere empirische Forschung ein vielschichtiges Bild für den Kunstbetrieb in Deutschland, trotz der Kontrolle durch die Reichskammer der bildenden Künste. Um die Vision der „deutschen Kunst“ zu realisieren, wurden freiere künstlerische Sprachen mit den Mitteln der Kunstpolitik und der Säuberungen an den Rand gedrängt. „Nicht arische“ Künstler unterlagen der Ausgrenzung und Ermordung.

Der Denkansatz dieses Vortrages stellt die Handlungsspielräume der Künstler in den Mittelpunkt. Einige Beispiele dienen der Verdeutlichung: Der Aufstieg des Bildhauers Arno Breker zum Hofkünstler Hitlers, die Ausgrenzung des Juden Felix Nussbaum, der Weg des Widerständlers Kurt Schumacher.

Voraussichtlich im Mai 2015 erscheint:

Wolfgang Ruppert. Hg.

Künstler im Nationalsozialismus. Deutsche Kunst, Kunstbetrieb und die Berliner Kunsthochschule.

Böhlau. Wien, Köln, Weimar 2015.

Der Vortragende ist u.a. Autor des Standardwerkes:

Wolfgang Ruppert.

Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen Individualität in der kulturellen Moderne im 19.und frühen 20. Jahrhundert.

Suhrkamp. Frankfurt am Main 1998.

Welche Rolle spielte Kunst für das NS-Regime?

Welchen Verlockungen und welchen Zwängen unterlagen die Künstlerinnen und Künstler des »Dritten Reichs« und wie gingen sie damit um?

Gibt es eine spezifisch »nationalsozialistische Kunst«?

Welche Freiräume gab es?

Welches Vakuum hinterließen die emigrierten bzw. mit Berufsverbot bedachten Künstler?

Diese und viele weitere Fragen stellt eine Veranstaltungsreihe, die die Stiftung Topographie des Terrors gemeinsam mit Prof. Dr. Wolfgang Benz konzipiert hat.

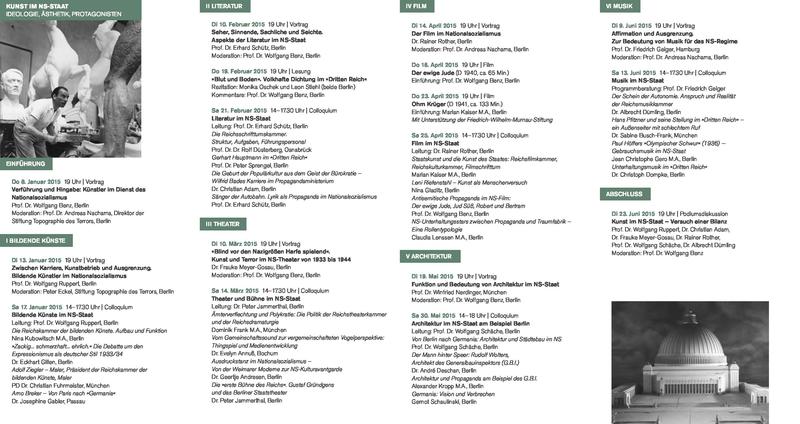

BILDENDE KUNST - LITERATUR - THEATER - FILM - ARCHITEKTUR - MUSIK

KUNST IM NS-STAAT

IDEOLOGIE, ÄSTHETIK, PROTAGONISTEN

Die Reihe wurde am 8. Januar 2015 mit einem Einführungsvortrag von Prof. Dr. Wolfgang Benz eröffnet. In der Folge werden in etwa monatlichem Abstand die verschiedenen Kunstgattungen in jeweils einem abendlichen Vortrag im Überblick und einem nachmittäglichen Colloquium in Einzelthemen behandelt: Künstlerinnen und Künstler sowie Tendenzen aus Bildender Kunst, Literatur (ergänzt durch eine Lesung), Theater und Bühne, Film (ergänzt durch zwei Filmabende), Architektur und Musik sowie die Politik der diesen Gattungen zugeordneten Einzelkammern der Reichskulturkammer werden von Fachwissenschaftlern und -publizisten vorgestellt – mit Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen künstlerischer Tätigkeit im Rahmen der durch die NS-Kulturpolitik gesetzten Vorgaben. Immer gegenwärtig sind dabei die (oft konkurrierenden) kunst- und kulturpolitischen Vorstellungen der Entscheidungsträger und Ideologen wie Joseph Goebbels, Hermann Göring, Alfred Rosenberg, Robert Ley sowie die direkten Einflussnahmen Adolf Hitlers.

Am 19. Juli 1937 eröffnete in München die Ausstellung »Entartete Kunst«, die als negative Komplementärschau zur ersten »Großen Deutschen Kunstausstellung« konzipiert war (und etwa fünfmal so viele Besucher wie diese anzog). Ein Großteil der Werke, die in diffamierender Absicht dort gezeigt wurden, gehörten dem Expressionismus an. Damit war eine mehrere Jahre schwelende Debatte zwischen »fortschrittlichen« Partei- und Funktionärskreisen (unter ihnen auch Joseph Goebbels), die einen »nordischen« Expressionismus (Nolde, Barlach, Kollwitz usw.) als Ausdruck moderner NS-Kunst hatten etablieren wollen, und Vertretern einer dezidiert reaktionär-konservativen Strömung unter Führung des NS-»Chefideologen« Alfred Rosenberg mit Rückendeckung Hitlers endgültig entschieden. Die Richtungs- und Konkurrenzkämpfe um Stile, Tendenzen und Inhalte neuer Kunst, die im Expressionismusstreit offenbar geworden waren, sind bei einem genaueren Blick auf die Kunst im NS-Staat für diese wohl charakteristischer, als der

erste Anschein vermuten lässt.

Die Deutungsmacht über das, was als deutsche Kunst zu gelten habe, hatte Propagandaminister Joseph Goebbels durch die Gründung der Reichskulturkammer und ihrer Einzelkammern bereits 1933 weitgehend an sich gezogen – dort musste jeder, der mit öffentlicher Wirkung künstlerisch tätig sein wollte, Mitglied werden. Die Nichtaufnahme bzw. der Ausschluss kam einem Berufsverbot gleich – dies traf, in vollem Umfang ab 1936, rassisch Verfolgte und politisch Missliebige, aber auch aufgrund ihrer künstlerischen Überzeugungen Verfemte. Unangefochten war Goebbels‘ beherrschende Stellung in künstlerischen Fragen indes bis zum Ende nicht. So prägte ein Dauerzwist mit Herrmann Göring, der sich als Preußischer Ministerpräsident den Zugriff auf die Berliner Staatsoper und das Staatstheater mit seinem Intendanten Gustaf Gründgens gesichert hatte, das Berliner Theaterleben. Mit Alfred Rosenberg und seiner NS-Kulturgemeinde ergaben sich ebenfalls immer wieder Konflikte (den von Goebbels protegierten Komponisten Paul Höffer beispielsweise führte die NS-Kulturgemeinde auf einer Liste von »Musik-Bolschewisten«).

Ambivalenz prägte das Verhältnis der Nationalsozialisten zu vielen Künstlern und Kunstformen, die in der Weimarer Republik und davor das Kunstgeschehen bestimmt hatten: Der zu Weltruhm gelangte Autor der »Weber«, Gerhart Hauptmann, blieb den Nazis suspekt, der ideologisch scheinbar zuverlässige Komponist Hans Pfitzner vermittelte mit seiner spröd-zurückhaltenden Klangsprache kaum national-affirmative Aufbruchsstimmung. Nur durch die Einbindung volkstümlicher Tanzformen und völkischer Themen konnte der die Weimarer Kultur mitprägende Ausdruckstanz in Teilen überleben. Der Versuch der NS-Theaterfunktionäre, mit dem Thingspiel der bürgerlichen Guckkastenbühne eine Art völkisches Massentheater entgegenzusetzen, scheiterte aus unterschiedlichen Gründen – Elemente des Thingspiels wurden in anders geartete Massenspiele überführt.

Zu den prägenden Künstlern, die ihre Fähigkeiten in den Dienst des Nationalsozialismus stellten, zählen der Bildhauer Arno Breker und die Filmregisseure Leni Riefenstahl und Veit Harlan (der, unter Goebbels‘ direkter Einflussnahme, mit Jud Süss den wohl wirkungsmächtigsten NS-Propagandafilm inszenierte), aber auch Künstler, die als Angehörige der NS-Funktionselite in unterschiedlichen Positionen auf die Entwicklung ihrer Kunstgattungen starken Einfluss nahmen, wie der Maler Adolf Ziegler, der Literat Wilfrid Bade und in besonderem Maße Berlins Generalbauinspektor, der Architekt Albert Speer, betraut mit dem Großprojekt des Umbaus der Reichshauptstadt zur »Welthauptstadt Germania«.

Mit Ausbruch des Krieges von immer größerer Bedeutung war die Unterhaltungskunst – dementsprechend hofiert wurden die Stars des Films, der Operette und des Schlagers. War die Unterhaltungsmusik in der Weimarer Republik eine ausgesprochene Domäne jüdischer Komponisten und Texter gewesen, hatten nach deren Vertreibung die verbliebenen Künstler das entstandene Vakuum gefüllt und dabei die Tradition ihrer emigrierten und verfolgten Vorgänger auf frappierend unverhohlene Weise fortgeführt

Für die Teilnahme an den Colloquien (17.01., 21.02., 14.03., 25.04., 30.05. und 13.06.2015) bitten wir um Anmeldung bis zum jeweils vorangehenden Mittwoch unter:

veranstaltungen@topopgraphie.de oder Telefon 030 254509-0.

Für die übrigen Veranstaltungen ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Weitere Informationen:

http://www.topographie.de/ns-kunst

http://veranstaltungen@topopgraphie.de

http://www.designwissenschaft.org

Ähnliche Pressemitteilungen im idw