Wo geht’s lang im Mäusekopf? Ein Atlas für das Gehirn der Wüstenrennmaus.

Es gleicht einem Puzzle aus 10.000 Teilen, welches die Wissenschaftler um Eike Budinger vom LIN Magdeburg in langjähriger Arbeit zusammenfügten. Ihnen gelang es, das Gehirn der Wüstenrennmaus, eines wichtigen Modellorganismus für die Neurobiologie und Hörforschung, zu kartographieren. Der umfangreiche Atlas ermöglicht es, deutlich weniger Versuchstiere zu verwenden. Die Ergebnisse kommen unter anderem der Demenz-Forschung zu Gute.

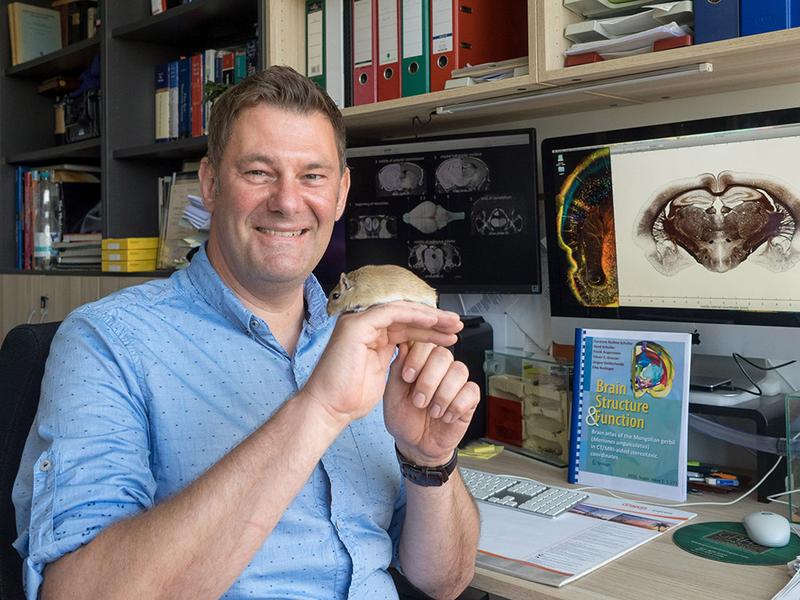

Auf der Suche nach einem bestimmten Ort nutzen wir gerne Google Maps. Wir geben den Namen ein und erhalten den Lageplan in Bruchteilen von Sekunden zuverlässig angezeigt. Wenn Neurobiologen Funktionen des Gehirns analysieren wollen, brauchen sie ebenso verlässliche Informationen, wo sich welche Strukturen genau befinden, doch dafür gab es bisher keine Suchmaschine. Der Neuroanatom Eike Budinger vom LIN hat nun gemeinsam mit seinen Kollegen Susanne Radtke-Schuller und Gerd Schuller aus München sowie Frank Angenstein, Oliver Grosser und Jürgen Goldschmidt aus Magdeburg das komplette Gehirn der Wüstenrennmaus kartographiert.

Wie lösten die Forscher dieses Problem? Sie verwendeten eine neuartige Methode: Die Neurobiologen verknüpften histologische, computertomographische (CT) und kernspintomographische (MRT) Bilder, die sie vom Gehirn der Wüstenrennmaus erstellten. Dabei identifizierten sie mehr als 700 Gehirnstrukturen. Um diese Strukturen eindeutig lokalisieren zu können, nutzten Budinger und seine Kollegen Landmarken auf dem Schädel der Maus, nämlich die Punkte des Zusammentreffens bestimmter Knochennähte. Ähnlich dem GPS-Satellitensystem lassen sich mit Hilfe der dadurch gewonnenen Koordinaten in zukünftigen Experimenten alle Gehirnstrukturen gezielt ansteuern. Das spart aufwendige Voruntersuchungen und senkt somit die Zahl der Versuchstiere wesentlich. Zusammengenommen ergeben die vielfältigen Bilder und strukturellen Informationen einen detailreichen Einblick in den Denkapparat des Nagers – also quasi Google Street View im Gehirn.

Aber warum eigentlich ausgerechnet Wüstenrennmäuse? Diese Tiere eignen sich besonders für die neurobiologische Forschung, da beispielsweise ihr Hörvermögen dem des Menschen sehr ähnlich ist. Außerdem wachsen sie langsamer als andere Nagetiere heran, weshalb die Wissenschaftler ihre Entwicklung und Alterung genauer beobachten können. Wüstenrennmäuse dienen daher als tierisches Modell für die menschliche Hirnforschung.

Für den Menschen hat diese neue Darstellung des Nagergehirns, die nun frei verfügbar ist, entscheidende Vorteile, so Budinger: „Die Erkenntnisse können beispielsweise Menschen mit Innenohr-, Großhirn- oder Tiefenhirnelektroden zu Gute kommen, bei denen das Implantat mit Hilfe der verbesserten Grundlagenforschung an Wüstenrennmäusen besser angepasst werden kann.“ Bei sogenannten Cochlea- und Cortexprothesen können die Wissenschaftler die Elektrode direkt in das Innenohr oder in genau das Großhirnareal einsetzen, das für das menschliche Hören verantwortlich ist. Die gezielte Tiefe Hirnstimulation wiederum hilft beispielsweise Parkinson- oder Tremor-Patienten bei der Behandlung ihrer den Alltag oft einschränkenden Symptome, die damit immer besser unterbunden werden können.

Weitere Informationen finden Sie in der Originalpublikation: „Brain atlas of the Mongolian gerbil in CT/MRT-aided steretaxic coordinates“ Brain Structure & Function 221 (2016)

Das Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) in Magdeburg ist ein Zentrum für Lern- und Gedächtnisforschung.

Weitere Informationen:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00429-016-1259-0

http://www.lin-magdeburg.de/de/organisation/presse/presse_aktuell/index.jsp

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw