DFG fördert Forschungsprojekt zur Medientheorie der Organe

Seit dem 1. April 2020 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit 203.450 Euro über drei Jahre das an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar angesiedelte Projekt »Medien und Organe. Konfigurationen des Körpers im Posthumanismus«. Die Forschenden der Professur für Theorie medialer Welten entwickeln unter der Projektleitung von Professor Henning Schmidgen eine historisch fundierte Medientheorie der Organe. Maßgeblich geht es dabei um die Auslagerung körpereigener Funktionen in externe Medien und die damit verbundene Verknüpfung mit industriellen Produktionsmechanismen.

Vitalfunktionen wie Atmen und Herzschlag sind nicht erst in Krisenzeiten eng mit dem Sozialen und Ökonomischen verknüpft. »Angesichts des Mangels an Beatmungsgeräten in der aktuellen Corona-Krise sehen wir, dass die Aufrechterhaltung von Vitalfunktionen nicht nur die Angelegenheit eines individuellen Organismus ist, sondern ein Unterfangen mit gesellschaftlicher Tragweite«, erklärt Medienwissenschaftler Benjamin Prinz. »Atmen zu können, ist nicht allein eine Frage des physiologischen Stoffwechsels, sondern abhängig von industriellen Produktionskräften.« Die Mobilmachung unterschiedlicher Gesellschafts- und Produktionsbereiche zur medizinischen Versorgung, wie momentan beispielsweise der Automobil- oder Staubsaugerhersteller, hat aber eine lange Historie.

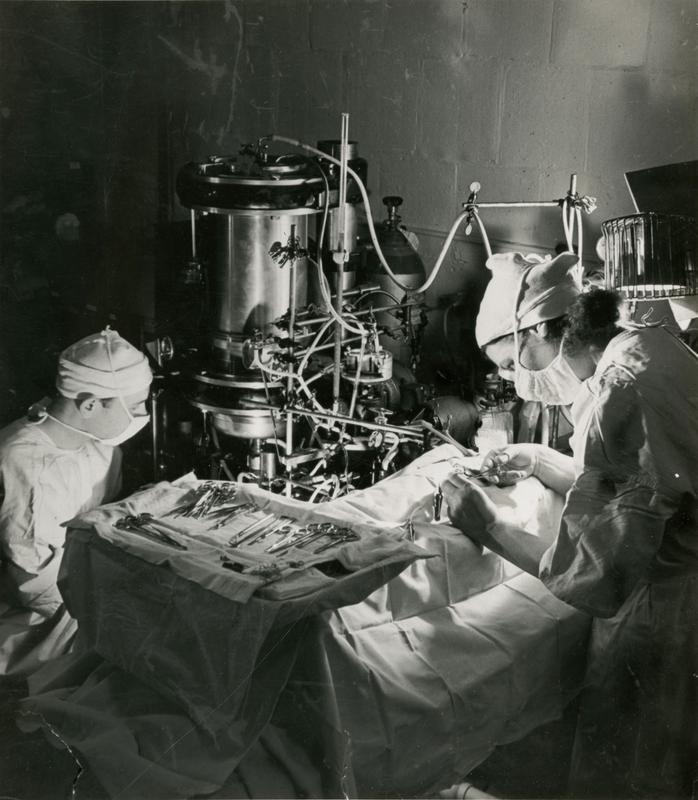

Am Beispiel der Herz-Lungen-Maschine wird im Forschungsprojekt nachgewiesen, dass medizintechnische Entwicklungen maßgeblich durch die aufkommende Radioelektronik Anfang des 20. Jahrhunderts möglich wurde. Anhand von Archivfunden zu Prothesen, Organtransplantationen und Implantaten werden die Medienwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aufzeigen, dass die historische Entwicklung künstlicher Organe immer schon aus improvisierten Verknüpfungen von medizinischer Forschung und industrieller Produktion hervorgegangen ist. Durch die Verbindung von innovativen Ansätzen aus Medienwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte eröffnet das Forschungsprojekt neue Einsichten in die medialen und gesellschaftlichen Kontexte des posthumanen Körpers.

Das Forschungsprojekt »Medien und Organe. Konfigurationen des Körpers im Posthumanismus« an der Bauhaus-Universität Weimar wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Benjamin Prinz, M.A.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Professur Theorie medialer Welten

E-Mail: benjamin.prinz@uni-weimar.de

Weitere Informationen:

https://www.uni-weimar.de/de/medien/professuren/medienwissenschaft/theorie-medialer-welten/forschung/medien-und-organe/ Weitere Informationen zum Forschungsprojekt auf der Website der Professur Theorie medialer Welten

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw