Studie: Alarmierend hohe Belastung in Bezug auf Depressions- und Essstörungssymptomatik während der Corona-Pandemie

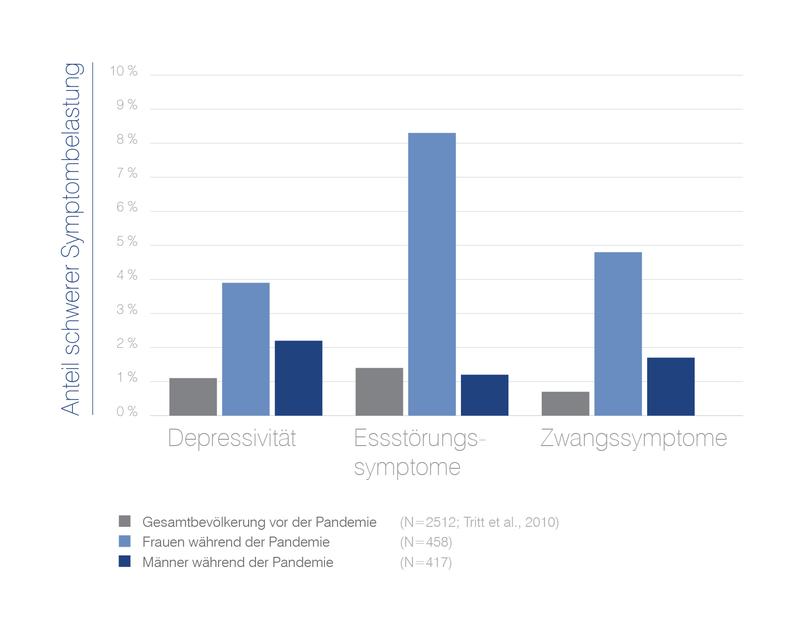

Göttingen. Während der Zeit der Beschränkung des gesellschaftlichen Lebens aufgrund der COVID-19-Pandemie haben sich bei depressiver und bei Essstörungssymptomatik die schweren Belastungen verdreifacht, bei Zwangssymptomatik sogar verfünffacht. Besonders betroffen sind Frauen und jüngere Menschen. Das bestätigen die Ergebnisse einer Studie zum psychischen Wohlbefinden während der Corona-Pandemie der PFH Private Hochschule Göttingen unter Leitung von Prof. Dr. Youssef Shiban.

Zu Beginn des ersten Lockdowns während der Corona-Pandemie haben wir mit einem Anstieg psychischer Belastung, die mit den Beschränkungsmaßnahmen einhergehen, gerechnet. Unsere Ergebnisse zeigen jetzt bei Depressivität eine Verdreifachung des Anteils an schwerer Symptombelastung, einen auffällig hohen Anstieg von mittlerer und schwerer Belastung durch Essstörungs-Symptome und zudem eine Verfünffachung der schweren Zwangssymptomatik“, erklärt Dr. Youssef Shiban, Professor für Klinische Psychologie an der PFH. In Zusammenarbeit mit einem internationalen Forscherteam wurden Daten von etwa 2.500 Teilnehmer:innen aus dem Zeitraum April bis Juni 2020 ausgewertet. "Die Ergebnisse bestätigen die Tendenz aus den vorläufigen Zahlen, die wir dazu bereits im Juni 2020 veröffentlicht haben", so Shiban.

Besonders Frauen und Jüngere stark belastet

Bei depressiven Symptomen ergibt sich laut Ergebnissen der Studie eine Verdreifachung des Anteils an schwerer Symptombelastung im Vergleich zur vorpandemischen Normierungsstichprobe. Bei etwa jedem bzw. jeder Fünften zeigen sich mittelschwere Essstörungs-Symptome, der Anteil an Teilnehmer:innen mit schwerer Symptombelastung verdreifachte sich sogar. Bei Menschen mit zwanghaften Symptomen, wie zum Beispiel wiederholenden quälenden Gedanken, traten nach den Ergebnissen der Studie sogar fünffach häufiger schwere Symptome auf. Die Studienergebnisse weisen darauf hin, dass insbesondere Frauen und jüngere Personen im Vergleich zu anderen Gruppen stärker belastet sind. "Dass Frauen von stärkeren Belastungen berichten, ist jedoch nicht sehr überraschend, da Frauen leider ein erhöhtes Risiko für diese Symptomatiken aufweisen. Auch scheint die stärkere Belastung von Jüngeren logisch, da sie sich durch die Beschränkungen sozialer Kontakte subjektiv stärker eingeschränkt fühlen könnten als die älteren Generationen", erklärt Prof. Shiban. "Die starke Erhöhung von psychischen Belastungen ist besorgniserregend, da die Gesundheitsversorgung in Deutschland hinsichtlich psychologischer Hilfe schon vor der Corona-Pandemie unzureichend war, beispielsweise durch lange Wartezeiten für Therapieplätze, und nun aller Voraussicht nach durch die höhere Beanspruchung noch stärker leidet.“

Kaum Zusammenhang mit Umfang der Beschränkungsmaßnahmen

Hingegen zeigte der Grad der Symptombelastungen einen überraschend geringen Zusammenhang zu der Schwere der Einschränkungsmaßnahmen, so das Ergebnis des Forscherteams. Um die unterschiedlichen Schweregrade der ergriffenen Maßnahmen feststellen zu können, verglich das Forscherteam die Daten aus Niedersachsen und Bayern miteinander, da in beiden Bundesländern unterschiedlich strenge Lockdown-Maßnahmen verhängt wurden. So wurde in Bayern eine restriktive Ausgangssperre vom 21. März bis Anfang Mai 2020 verhängt: Die Menschen durften ihre Häuser nur verlassen, um das absolut Notwendige zu erledigen, z. B. in bestimmten Fällen zur Arbeit zu gehen, selbständig Sport zu treiben, Lebensmittel einzukaufen und häusliche Pflegedienste in Anspruch zu nehmen. In Niedersachsen wurde den Bürgern ab dem 23. März 2020 die soziale Distanzierung, also "freiwillig zu Hause zu bleiben", lediglich empfohlen. "Der fehlende Zusammenhang des unterschiedlichen Schweregrads der Beschränkungsmaßnahmen mit der psychischen Belastung ist zunächst unerwartet, könnte jedoch darauf zurückzuführen sein, dass diese Daten aus dem ersten Lockdown stammen und zu diesem Zeitpunkt die allgemein neue Situation durch das Corona-Virus deutlich schwerwiegender gewesen sein könnte als Unterschiede in der Lebensführung durch die Beschränkungsmaßnahmen. Die Menschen mussten sich zwar an unterschiedliche Regeln halten, die insgesamt beängstigende Pandemie war jedoch überall in den Nachrichten und könnte zu diesem Zeitpunkt noch als deutlich stärker wahrgenommen worden sein“, so Prof. Shiban.

Über die Studie

Der Fachbereich Klinische Psychologie der PFH Private Hochschule Göttingen hat unter der Leitung von Prof. Dr. Youssef Shiban erste Ergebnisse einer aktuellen und weiterhin laufenden Studie zur psychischen Belastung während der Coronapandemie publiziert. Für die Studie wurden Daten von etwa 2.500 Teilnehmer:innen im Zeitraum von April bis Juni 2020 erhoben. Die Studienergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Frontiers in Psychology" veröffentlicht und sind öffentlich einsehbar. Link zur Studie: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.640518. Es bestehen Kooperationen mit der Universität Regensburg (Deutschland), der Inland Norway University of Applied Sciences (Norwegen) und der Carleton University (Kanada). Das Projekt wird im Rahmen des vom norwegischen Forschungsrat initiierten „BEDREHELSE“-Programms gefördert.

Ziel der Studie war es, zu einem tieferen Verständnis der psychischen Belastung beizutragen, die mit den von den jeweiligen Landesregierungen infolge der COVID-19-Pandemie getroffenen Einschränkungen verbunden ist. "Durch die Bereitstellung von Informationen über das psychische Wohlbefinden in einer Zeit äußerst schwieriger Bedingungen wollten wir eine Informationsgrundlage für die Entwicklung von Präventions- und Erholungsmaßnahmen schaffen", erklärt Prof. Dr. Youssef Shiban. Im Vergleich zu Referenzdaten aus der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie deuten die Ergebnisse auf ein häufigeres Vorkommen von depressiven Symptomen, aber auch von Zwangs- und Essstörungssymptomen hin. "Die häufigere und stärkere Belastung durch diese verschiedenen Symptome bedeutet vielfaches individuelles Leid", sagt Shiban. "Doch auch volkswirtschaftlich ist es nur sinnvoll, schnell zu handeln, da psychische Störungen durch Arbeitsunfähigkeit und langwierige Behandlungen immense Kosten verursachen. Insbesondere in Hinblick auf diese Störungsbilder sollten also Maßnahmenpakete in Erwägung gezogen werden, um die negativen Auswirkungen möglichst schnell einzudämmen", so Shiban.

Dr. Dipl.-Psych. Youssef Shiban ist Professor für Klinische Psychologie an der PFH Private Hochschule Göttingen. Er forscht zu Methoden der Konfrontationstherapie zur Bewältigung von Angststörungen. Zentraler Forschungsschwerpunkt von Shiban ist der Einsatz von Virtual Reality in der Therapie von Angststörungen. In der therapeutischen Arbeit befasst er sich unter anderem mit der Behandlung von Traumafolgestörungen, mit einem Fokus auf Kriegstraumata bei Geflüchteten.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Prof. Dr. Dipl.-Psych. Youssef Shiban; shiban@pfh.de

Originalpublikation:

Link zur Studie: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.640518

Ähnliche Pressemitteilungen im idw