Klein und oho: Mikroorganismen und ihre Bedeutung für unsere Gewässer

Ohne Kleinstlebewesen geht in Ökosystemen nichts: Pilze verdauen Nahrung vor, Parasiten dämmen Blaualgen ein, Wasserflöhe halten aquatische Nahrungsnetze zusammen. Am IGB arbeiten zahlreiche Forschende zu unterschiedlichen Mikroorganismen und erkunden dabei ebenso die Ökologie dieser Lebewesen als auch die Frage, inwieweit sie durch den Klimawandel und andere menschengemachte Veränderungen gefährdet sind. Die Ergebnisse faszinieren, zeigen aber auch, wie bedroht das vielfältige Leben in unseren Gewässern ist - selbst die von Mikroben.

Trifft man sich mit Hans-Peter Grossart zum Videocall, landet man im Eis. „Das hinter mir ist die Antarktis“, sagt der Limnologe und Interimsleiter der Abteilung „Plankton- und Mikrobielle Ökologie“. Mütze und Schal trägt er nicht, denn die Eislandschaft ist ein digitalisiertes Foto. Die realen Extrembedingungen rund um den Südpol unseres Planeten kennt Hans-Peter Grossart gut, denn dort erforschen er und sein Team das Zusammenspiel parasitischer Pilze und benthischer Diatomeen (Kieselalgen). „Wir wollen verstehen, wie sich der Klimawandel auf die Nahrungsnetze sowie auf die Biodiversität in der Antarktis und der Arktis auswirkt“, sagt der Forscher. Er betrachtet die Änderung verschiedener Umgebungsparameter, etwa steigende Temperaturen oder eine zunehmende Versüßung des Wassers, die auftritt, weil die Gletscher abschmelzen: Wird dadurch der Parasitenbefall größer oder kleiner, und wie wirkt sich das auf die Nahrungskette und generell auf die Artenvielfalt aus? Das Team hat zahlreiche Proben genommen, die noch ausgewertet werden.

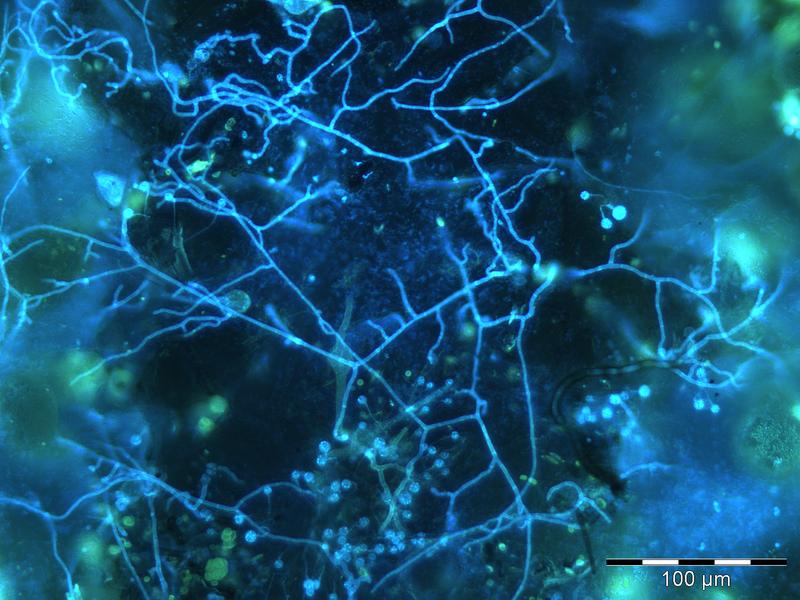

Dass Pilze einen besonderen Stellenwert haben, wissen Grossart und sein Team aus zahlreichen jüngeren Forschungsarbeiten. So ist deren Verbreitung viel größer als gedacht – sie finden sich etwa auch in der Tiefsee, noch so ein Extremhabitat. Dort sind bestimmte Kreisläufe durch Pilze getrieben, die auch teilweise Plastik abbauen. Wie groß der Anteil von Pilzen an den Mikroorganismen in den unterschiedlichen Gewässertypen ist, darüber gibt es nur grobe Schätzungen. In Süßgewässern könnten sie bis zu 50 Prozent der Kleinstlebewesen mit Zellkern ausmachen. Ein wichtiger Kreislauf ist der zwischen parasitischen Pilzen und Algen in Seen: Parasitische Pilze zersetzen bestimmte Algen- und Bakterienarten, z.B. filamentöse und toxische Cyanobakterien. Dadurch werden sie zur Nahrung für Zooplankton. „Das heißt, durch den Parasitenbefall wird ein Teil der Algenbiomasse überhaupt erst verfügbar, und das ist ein sehr wichtiger Effekt im Nahrungsnetz, den das Team um meine IGB-Kollegin Justyna Wolinska nachgewiesen hat“, berichtet Hans-Peter Grossart.

Pilze sind wichtig für verschiedene Stoffkreisläufe:

Auf größeres organisches Material wie Blätter können bestimmte Pilzarten mechanischen Druck ausüben, um sich Zugang zu den Zellen zu verschaffen. In diese durch die Vorarbeit der Pilze geöffneten Zellen können Bakterien eindringen, und das Blatt wird schneller abgebaut. „Das ist ein grundlegender Mechanismus, den man auch im Boden findet“, sagt Hans-Peter Grossart. Im Kohlenstoffkreislauf von Gewässern tragen etwa filamentöse Pilze dazu bei, dass organisches Material miteinander verklumpt. Größere Aggregate sinken schneller zu Boden, es gibt aber auch Pilze, die den gegenteiligen Prozess beeinflussen, also das Verklumpen und rasche Absinken verhindern. Hans-Peter Grossart und sein Team erforschen Parameter wie Temperatur, Verunreinigung durch Industrien oder die Verfügbarkeit von Nährstoffen und ermitteln, wie sie sich auf diese Stoffflüsse auswirken.

Viele Pilze verfügen über spezielle Enzyme, mit denen sie im Zusammenspiel mit anderen Organismen schlecht abbaubares Material umwandeln können, etwa Mikroplastik. „Wir haben bereits eine Menge Pilzisolate durchgetestet und einige gefunden, die Kunststoffe abbauen“, berichtet Hans-Peter Grossart. Diese Ergebnisse werden allerdings im Bioreaktor erzeugt, also unter Laborbedingungen. Ob Plastik auch im natürlichen System durch Pilze umgewandelt wird, hängt von vielen Faktoren ab, etwa der Temperatur, den Nährstoffbedingungen oder ob der Pilz auf dem Plastik wachsen kann.

Doch Pilze sind in Gefahr. Fungizide und viele andere Schadstoffe könnten sich auf Pilze und ihre empfindlichen Netzwerke auswirken, etwa Arzneimittel, Metalle, Mikroplastik und Nährstoffe. In welcher Form, ist auch Gegenstand eines aktuell laufenden Forschungsprojekts von Justyna Wolinska. Darüber hinaus werden Pilze wahrscheinlich von den gleichen Faktoren wie andere Wasserorganismen beeinträchtigt, wie der Schädigung von Lebensräumen, invasiven Arten und dem Klimawandel. Solche Bedrohungen können nicht nur zum Aussterben von Arten in aquatischen Pilzgemeinschaften führen, sondern auch zu einem Rückgang der Populationen und sogar zu einem völligen Verlust ihrer Schlüsselfunktionen im Ökosystem. Nachteilige Kaskadeneffekte in aquatischen Nahrungsnetzen können die Folge sein. Deswegen fordert Hans-Peter Grossart gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam, den Schutz von Wasserpilzen als Priorität für die Bewirtschaftung von Gewässern anzuerkennen.

An Wasserflöhen studieren, wie sich der Klimawandel auswirkt:

Auch Dagmar Frisch aus der Abteilung „Evolutionäre und Integrative Ökologie“ forscht an Kleinstlebewesen in der Arktis. Ihr Fokus liegt auf einem besonderen Phänomen im Tierreich: den ruhenden Eiern einer Daphnien-Population in dieser Extremwetterregion. „Daphnien beziehungsweise Wasserflöhe interessieren uns, weil sie in Gewässern zu den Schlüsselarten gehören: Diese Arten bilden einen zentralen Kernpunkt in Nahrungsnetzen, als Konsument von Mikroalgen und als Futter für größere Organismen, zum Beispiel Fische“, berichtet Dagmar Frisch.

Sie arbeitet mit Daphnia pulicaria, einer Art, die vorrangig in Seen lebt. Die Population in Grönland, an der sie forscht, unterscheidet sich von anderen Populationen dieser Art, denn die Tiere sind komplett asexuell: Zwar gibt es Männchen, sie haben aber keine bekannte Funktion, die Weibchen klonen sich selbst. Aus den Eiern, die sie erzeugen, schlüpfen auch ohne Befruchtung Wasserflöhe mit einem jeweils dreifachen Chromosomensatz, der dem ihrer Mutter komplett gleicht. Dagmar Frisch will wissen, wie sich der Klimawandel auf die Populationen und damit auf das gesamte Ökosystem vor Ort auswirkt. Dafür nutzt sie die Besonderheit dieser Art: Die Dauereier von Daphnien können mehrere hundert Jahre im Sediment überdauern und dann „aufgeweckt“ werden, so dass Jungtiere schlüpfen.

Daphnien-Eier sind in einem Gebilde aus Chitin enthalten, das sich am Rücken der weiblichen Daphnien bildet und immer dann ablöst, wenn sich die Tiere häuten. Dann sinkt das Gehäuse mit den Eiern, das Ephippium, langsam zu Boden und wird in das Sediment eingetragen. In ihm bilden sich über die Jahrzehnte Ephippien-Schichten. Dagmar Frisch und ihr Team entnehmen dem Sediment Bohrkerne und datieren die Sedimentschichten, aus denen Eier entnommen werden, mittels Radiocarbonmethode.

Wie gut sich die Eier halten, hängt von den Bedingungen im Sediment ab – man kann sie nicht in jedem Fall aufwecken, meist „nur“ bis zu einem Alter von etwas mehr als 100 Jahren. Der Sinn der Dauereier: Geht eine Generation wegen schlechter Bedingungen zugrunde, kann sich die Population aus dem Sediment regenerieren – normalerweise im darauffolgenden Jahr.

Im Labor erwecken Frisch und ihr Team Dauereier verschiedenen Alters zum Leben und analysieren, wie sich die Tiere, die sich daraus entwickeln, voneinander unterscheiden. Ein Individuum und dessen Kopien in verschiedenen Sedimentschichten, das ergibt für die Forschenden eine Art Zeitreihe, anhand derer sich die Auswirkungen verschiedener Temperaturen nachvollziehen lassen: etwa auf die Zahl der Eier pro Generation oder wie lange es dauert, bis die Daphnien die Geschlechtsreife erreichen. „Normalerweise nimmt man Populationen an verschiedenen Orten und vergleicht dann zum Beispiel ihre Genome miteinander: Wo gibt es Gene, die sich durch Selektion verändert haben, wo sind Unterschiede? Hier verfolgt man dieselbe Population und deren Evolution, das ist das Besondere“, schwärmt Dagmar Frisch. Was die Forschenden bereits erkennen können: Die Temperaturtoleranzen sind unterschiedlich. Heutige Daphnien aus dem untersuchten Habitat sind empfindlicher gegenüber Wärme, ihre Populationen könnten also durch den Klimawandel gefährdet sein.

Lynn Govaert will grundlegende Mechanismen entdecken:

Auch in der Forschung von Lynn Govaert spielen Änderungen über viele Generationen eine zentrale Rolle: Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Regeln für die Dynamik von Gemeinschaften gelten und nutzt dafür Methoden der evolutionären Ökologie. Umweltbedingungen wirken auf Individuen und beeinflussen über die Zeit auch deren genetische Ausstattung; Tiere mit verändertem Körper und Verhalten wirken ihrerseits auch auf die Populationsdynamik und die Interaktion mit anderen Arten ein. „Mich interessiert, welchen Regeln diese komplexe Dynamik unterliegt und was wir daraus für die Zukunft lernen können“, sagt Lynn Govaert. Bevor die Mathematikerin aus Belgien im Frühjahr 2021 an das IGB kam, hatte sie bereits erforscht, wie Ciliaten – einzellige Organismen, die man unter dem Namen Wimpertierchen fasst – unter veränderten Bedingungen evolvieren.

Ciliaten sind interessant, weil sie sehr kurze Generationszeiten haben, je nach Spezies von etwa vier Stunden bis zu zwei Tagen. Evolutionäre Änderungen werden also nach bereits wenigen Wochen sichtbar. Außerdem sind die Tiere recht einfach im Labor zu halten, sie reagieren schnell auf unterschiedliche Stressfaktoren, und verschiedene Arten sprechen unterschiedlich auf Umweltveränderungen an. Lynn Govaert will in den kommenden Jahren untersuchen, wie sich verschiedene Ciliaten-Arten gegenseitig beeinflussen, wenn Umweltbedingungen wie der Salzgehalt ihres Lebensraums Wasser oder dessen Temperatur verändert werden.

„Evolutionäre Ökologie ist ein noch junges Forschungsgebiet, da gibt es viel zu entdecken“, sagt die Forscherin. Zur Hilfe kommen ihr dabei die modernen Technologien. Lynn Govaert und ihr Team nutzen eine Software, die es möglich macht, eine Vielzahl einzelner Wimpertierchen-Individuen in einem zufällig entnommenen „Schluck“ der Miniatur-Ökosysteme zu markieren und unter dem Mikroskop zu verfolgen. Lynn Govaerts Ziel: Die Evolution der Ciliaten in ihrer Komplexität so gut zu durchschauen, dass es möglich wird, Mechanismen zu entdecken und Vorhersagen für natürliche Systeme zu treffen.

Wärme beeinflusst Größe und Fruchtbarkeit von Daphnien:

Evolutionäre Vorgänge und was sich aus ihnen über das Zusammenleben kleinster Organismen lernen lässt, erforscht auch Justyna Wolinska. Sie und ihr Team nutzen dafür eine Reihe von Seen in Polen, in die seit 60 Jahren Kühlwasser aus Kohlekraftwerken eingeleitet wird. In diesen Gewässern ist die Temperatur deshalb durchschnittlich 3 bis 4 Grad Celsius höher als in den umliegenden Seen. Diese kühleren Seen nutzen die Forschenden als Kontrollgewässer. 60 Jahre entsprechen hunderten oder sogar tausenden Generationen, während derer sich die untersuchten Arten – Daphnien und winzige Parasiten, die mit ihnen in Koexistenz leben – gemeinsam entwickeln und an die höheren Wassertemperaturen anpassen konnten.

Wolinskas Untersuchungen zeigen unter anderem, dass Daphnien in den wärmeren Seen größer werden und auch mehr Eier legen – obwohl diese Bedingungen der Art eigentlich nicht liegen: Setzt man Daphnien aus kühleren Seen den gleichen Temperaturen aus, produzieren sie weniger Eier. Den Mikroparasit, der Daphnien oft infiziert, konnten sie in beheizten Seen weniger häufig antreffen. „Das mag wie eine gute Nachricht klingen, ist es aber nicht, denn diese Parasitenarten haben viele Funktionen im Ökosystem. Wenn diese wichtigen Akteure verschwinden, wirkt sich das auch auf andere trophische Ebenen aus“, sagt Justyna Wolinska. Mikroparasiten und die von ihnen ausgelösten Epidemien erhöhen den evolutionären Druck auf Daphnien, genetisch vielfältig zu sein und sich an ungünstige Bedingungen anzupassen. Und da Daphnien im Zentrum des Nahrungsnetzes stehen, hat es Folgen für die übrigen Arten, wenn ihre Bestände möglicherweise schrumpfen.

Bereits geringe Mengen Mikroplastik haben große Auswirkungen auf Kleinstlebewesen:

Aktuell untersuchen Wolinska und ihr Team, wie Mikro- und Nanoplastikpartikel die Beziehung zwischen Wirt und Parasit im Wasser beeinflussen. „Es gibt zahlreiche Studien darüber, wie toxisch Mikroplastik für einzelne Arten ist, wie es aber die Wechselwirkungen beeinflusst und beispielsweise zur Verbreitung von Krankheiten beiträgt, darüber wissen wir noch nichts“, sagt die Evolutionsbiologin. Die Forschenden testeten sehr geringe Konzentrationen von Nano- und Mikroplastikteilchen im Wasser, in der Erwartung, dass derart schwache Konzentrationen keine Auswirkungen haben. Doch anders als erwartet nahm die Infektion von Daphnien dramatisch zu. Der mögliche Mechanismus dahinter: Die Plastikpartikel schädigen ihr Immunsystem, so dass die Tierchen nicht in der Lage sind, sich vor den Parasiten zu schützen.

Ähnliche Beobachtungen machten die Forschenden auch beim Wechselspiel zwischen Cyanobakterien und Chytridpilzen. Diese Pilze tragen im Sommer dazu bei, dass sich die so genannten Algenblüten nicht zu stark ausbreiten. „Wir konnten beobachten, dass die Cyanobakterien, wenn sie kleinsten Kunststoffteilchen ausgesetzt sind, von diesen abgedeckt werden. Als Folge davon können Chytridpilze die Cyanobakterien nicht mehr angreifen“, beschreibt Justyna Wolinska den Zusammenhang. Mehr Plastik in den Gewässern könnte also zu stärkerer Cyanobakterien-Blütenbildung beitragen und auch Daphnien-Populationen unter Druck setzen.

Welch enormen Einfluss Kleinstlebewesen auf Gewässerökosysteme haben können, zeigte sich bei der Oderkatastrophe im Sommer 2022: Giftige Algen lösten ein massives Fischsterben aus. Jan Köhler erforscht, welche Bedingungen dazu führten, dass sich die Alge so plötzlich und exponentiell vermehren konnte.

Dirk Schulze-Makuch weiß derweil, dass Mikroorganismen auch der Schlüssel zu extraterrestrischem Leben sind: Seine Arbeiten in der Atacama-Wüste zeigten, dass bestimmte Bakterienarten überleben, ohne dass es jemals regnet; sie benötigen lediglich ausreichend Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Auf dem Mars könnte man solche Bakterien bereits aufgespürt, sie aber aus Versehen ausgelöscht haben – mit zu viel Wasser. So behandelten die Wissenschaftler bei Mars-Missionen in den 1970er Jahren den Boden mit Wasser, um eventuell vorhandenes Leben „aufzuwecken“. Wie Schulze-Makuch in einem Beitrag für das US-amerikanische Onlineforum Big Think bespricht, dürfte diese Methode jedoch gegebenenfalls vorhandene Bakterien ausgelöscht haben. Denn auf dem Mars lebensfähige Mikroben wären an extrem aride, also trockene Bedingungen angepasst. So wichtig für unser Überleben und so anpassungsfähig die kleinsten Organismen auch sind: Werden ihre Lebensgrundlagen über den Haufen geworfen, kann dies weit reichende Folgen für das sie umgebende Ökosystem haben.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Hans-Peter Grossart

Dagmar Frisch

Lynn Govaert

Justyna Wolinska

Dirk Schulze-Makuch

alle Forschende am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

Weitere Informationen:

https://www.igb-berlin.de/news/klein-und-oho

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw