Gravierende Verbesserung der Eigenschaften von Laser-Plasma-beschleunigten Elektronenpaketen eröffnen neue Einsatzfelder

Die Laser-Plasmabeschleunigung hat das Potenzial zu einer revolutionären Technologie: Sie kann den Bau deutlich kompakterer Beschleuniger möglich machen und dadurch neue Einsatzgebiete eröffnen, wie etwa für die Grundlagenforschung, die Industrie und die Medizin. Doch auf dem Weg zu realen Anwendungen müssen einige Eigenschaften der plasmabeschleunigten Elektronenpakete, die die heutigen Prototypen liefern, noch verbessert werden. Am DESY-Experiment LUX ist nun ein signifikanter Fortschritt gelungen: Mit einer raffinierten Korrektur-Anordnung konnte ein Forschungsteam die mit Hilfe eines Laser-Plasmabeschleunigers erzeugten Elektronenpakete gravierend verbessern.

Dadurch rücken konkrete Anwendungen näher, etwa als plasmabasierter Injektor für eine speicherringbasierte Synchrotronlichtquelle. Die Arbeitsgruppe stellt ihre Resultate in der Fachzeitschrift Nature vor.

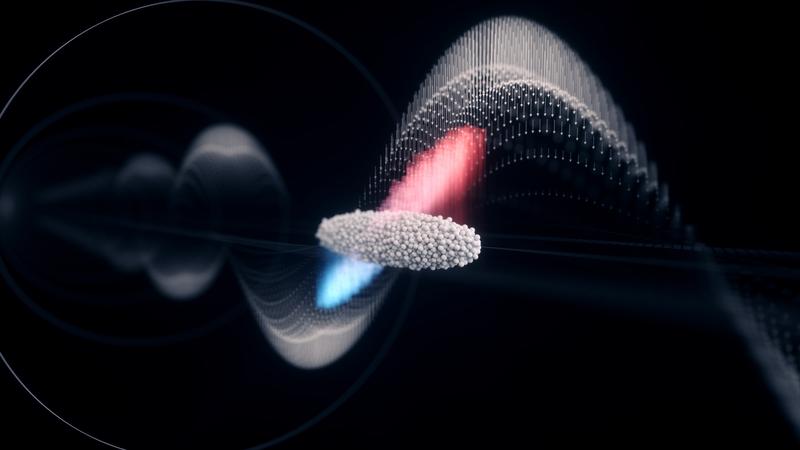

Klassische Elektronenbeschleuniger nutzen zur Beschleunigung Hochfrequenzwellen, die in sogenannte Resonatoren geleitet werden. Diese Wellen übertragen Energie auf hindurchfliegende Elektronen und treiben sie an. Um hohe Energien zu erreichen, müssen zahlreiche Resonatoren hintereinandergeschaltet werden, was die Anlagen groß und kostenintensiv macht. Die Laser-Plasmabeschleunigung verspricht eine neuartige platzsparende Alternative zu werden. Hier schießt ein Laser kurze, intensive Pulse in eine kleine mit Wasserstoff gefüllten Kapillare und erzeugt in ihr ein Plasma – ein ionisiertes Gas. Der Laserpuls erzeugt beim Durchqueren des Plasmas eine Welle, ähnlich der Kielwelle eines schnellen Boots im Wasser. Diese Welle kann dann ein Paket aus Elektronen innerhalb weniger Millimeter auf enorme Energien beschleunigen.

Bislang aber zeigt die innovative Technik einige Nachteile. „Die erzeugten Elektronenpakete sind noch nicht einheitlich genug“, erläutert Andreas Maier, Leitender Wissenschaftler für die Plasmabeschleunigung bei DESY. „Wünschenswert wäre es, wenn ein Paket genauso aussieht wie das andere.“ Ein weiteres Manko betrifft die Energieverteilung innerhalb eines Pakets: Statt dass alle der Abermillionen Elektronen die nahezu gleiche Energie aufweisen, fliegen bildlich gesprochen manche schneller als andere – das ist ungünstig für Anwendungen. Bei modernen konventionellen Beschleunigern sind diese Probleme seit langem durch eine geschickte Anlagensteuerung gelöst.

Durch eine ausgefeilte zweistufige Korrektur ist es nun dem DESY-Team gelungen auch die Eigenschaften der Elektronenpakete aus ihrem Laser-Plasmabeschleuniger signifikant zu verbessern. Dazu lassen die Fachleute zunächst die Elektronenpulse aus dem LUX-Plasmabeschleuniger durch eine Schikane laufen, bestehend aus vier Ablenkmagneten. Durch den Umweg, den die Teilchen nehmen müssen, werden die Pulse in die Länge gezogen und bezüglich ihrer Energie sortiert. „Nachdem die Teilchen die Magnetschikane passiert haben, befinden sich die schnelleren, energiereichen Elektronen vorne im Puls“, erläutert Paul Winkler, Erstautor der Studie. „Hinten sind die langsameren, relativ energiearmen Teilchen.“

Dieser gestreckte und energiesortierte Puls wird danach in ein einzelnes Beschleunigermodul geschickt, wie es auch in modernen Hochfrequenzwellen-basierten Anlagen zum Einsatz kommt. In diesem Resonator werden die Elektronenpakete noch einmal leicht be- bzw. entschleunigt. „Wenn man das zeitlich genau abstimmt, werden die niederenergetischen Elektronen hinten im Puls beschleunigt und die hochenergetischen Elektronen vorne im Puls entschleunigt“, erklärt Winkler. „Dadurch verringert sich die Energieverteilung.“ Das Team konnte die Energieverteilung um den Faktor 18 verringern und die Energieschwankung um den Faktor 72. Beide Werte liegen nun unter einem Promille (ein Zehntel Prozent) und sind mit denen konventioneller Beschleuniger vergleichbar.

„Das Projekt ist ein tolles Beispiel für die Zusammenarbeit von Theorie und Experiment“, meint Wim Leemans, Direktor für den Bereich Beschleuniger bei DESY. „Das theoretische Konzept wurde vor kurzem vorgeschlagen und konnte jetzt erstmals umgesetzt werden.“ Die genutzten Komponenten stammten zum Großteil aus DESY-Beständen. Das Projektteam musste einigen Aufwand investieren, um die Korrekturstufe aufzubauen und die rasend schnellen Vorgänge miteinander zu synchronisieren. „Aber dann lief es erstaunlich gut“, erzählt Winkler. „Gleich am ersten Tag, nachdem alles aufgebaut war, haben wir die Anlage eingeschaltet und sofort einen Effekt beobachtet.“ Nach ein paar Tagen der Feineinstellung war klar: Die Korrekturanlage funktionierte wie erhofft.

„Das ist auch ein Resultat des erfolgreichen Zusammenspiels von Plasmabeschleunigung mit moderner Beschleunigertechnologie, sowie der Zusammenarbeit einer Vielzahl von technischen Gruppen bei DESY mit ihrer großen Erfahrung im Beschleunigerbau“, sagt Reinhard Brinkmann, früherer Direktor des Beschleunigerbereichs. „Die Ergebnisse werden dazu beitragen, das Vertrauen in die noch junge Technologie der Laser-Plasmabeschleunigung weiter zu stärken“, ergänzt Maier.

Das Forschungsteam hat auch schon eine konkrete Anwendungsidee: Die neue Technik könnte Elektronenpakete erzeugen und beschleunigen, um sie in Röntgenlichtquellen wie PETRA III oder die geplante Nachfolgerin PETRA IV einzuschießen. Bislang sind für diese Teilcheninjektion relativ große und energieintensive konventionelle Beschleuniger nötig. Mit der Laser-Plasma-Technik scheint nun eine kompaktere und sparsamere Alternative möglich. „Was wir erreicht haben, ist ein großer Schritt nach vorn für Plasmabeschleuniger. Zwar müssen wir noch einiges an Entwicklung leisten, zum Beispiel die Laser verbessern und einen Dauerbetrieb hinbekommen“, sagt Wim Leemans. „Aber im Prinzip haben wir gezeigt, dass ein Plasmabeschleuniger für einen solchen Einsatzzweck taugt.“

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Dr. Andreas Maier

DESY

+49 40 8998 9 6687

andreas.maier@desy.de

Dr. Paul Winkler

DESY

+49 40 8998 9 6693

paul.winkler@desy.de

Originalpublikation:

Active energy compression of a laser-plasma electron beam, P. Winkler, M. Trunk, L. Hübner, A. Martinez de la Ossa, S. Jalas, M. Kirchen, I. Agapov, S. A. Antipov, R. Brinkmann, T. Eichner, A. Ferran Pousa, T. Hülsenbusch, G. Palmer, M. Schnepp, K. Schubert, M. Thévenet, P. A. Walker, C. Werle, W. P. Leemans, A. R. Maier, „Nature“, 2025, DOI:10.1038/s41586-025-08772-y

Ähnliche Pressemitteilungen im idw