Wie steuert unser Gehirn Großzügigkeit?

Psychologie: Veröffentlichung in PNAS

Gibt es Gehirnbereiche, die prosoziales, altruistisches Verhalten steuern? Forschende der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) haben mit Kollegen der Universitäten in Lausanne, Utrecht und Kapstadt bei einer sehr speziellen Patientengruppe herausgefunden, dass die „basolaterale Amygdala“, ein Teil des limbischen Systems, hierbei eine wichtige Rolle spielt. In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) beschreiben sie, dass diese Region das soziale Verhalten kalibriert.

Prosoziales Verhalten, also die Unterstützung anderer, ist ein Eckpfeiler menschlicher Interaktion. Doch die neuronalen Mechanismen, die dieses Verhalten gegenüber verschiedenen sozialen Konstellationen bestimmen, sind noch nicht vollständig geklärt. Die Frage ist also offen: Wie verändert sich das prosoziale Verhalten, wenn der Mensch es mit ihm unterschiedlich nahestehenden Personen zu tun hat?

Dies objektiv zu erforschen, ist keine leichte Aufgabe. Ein besonderes Forschungsumfeld tat sich aber nun in Südafrika auf. Prof. Dr. Tobias Kalenscher, Leiter der Arbeitsgruppe „Vergleichende Psychologie“ an der HHU und Erstautor der Studie in PNAS: „Es war eine einmalige Gelegenheit, vor Ort mit einer Patientengruppe zu arbeiten, die an dem äußerst seltenen ‚Urbach-Wiethe-Syndrom‘ leidet.“

Durch das Urbach-Wiethe-Syndrom wird selektiv die sogenannte basolaterale Amygdala (kurz BLA) geschädigt, ohne dass andere Hirnregionen beeinträchtigt sind. Betroffene haben ein verändertes Gefühlleben und Sozialverhalten. Vor allem können sie die emotionale Bedeutung von Gesichtsausdrücken nur schwer erschließen. Insgesamt sind weltweit weniger als 150 Fälle bekannt, eine größere Gruppe von ihnen lebt in Namaqualand im Norden Südafrikas.

„Bei diesen Patienten liegt quasi ein natürliches Experimentierumfeld für Fragen des prosozialen Verhaltens vor“, ergänzt Prof. Kalenscher, „denn bei ihnen sind genau die Gehirnregionen betroffen, von denen vermutet wird, dass sie für das mitfühlende Verhalten gegenüber anderen Menschen maßgeblich sind.“

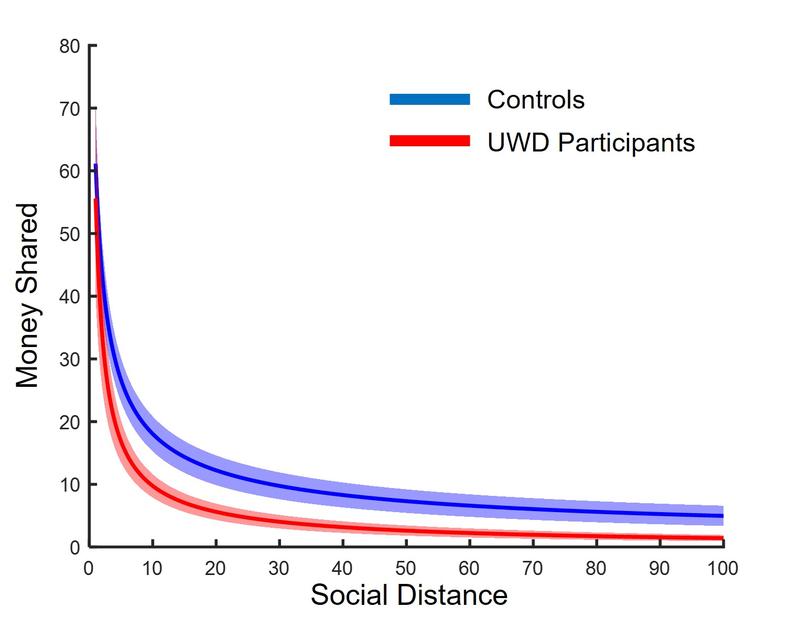

Die Forschenden aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Südafrika führten bei den Probanden sogenannte „Diktatorspiele“ durch, eine besondere Konstellation aus der Spieltheorie, bei der die Teilnehmenden Geldbeträge verteilen sollten. Dabei konnten sie entscheiden, wie viel Geld sie anderen Menschen – engen Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Fremden – abgeben wollten.

Luca M. Lüpken, Koautorin der Studie und Doktorandin an der HHU: „Die Ergebnisse waren eindeutig: Menschen mit BLA-Schädigung waren gegenüber nahestehenden Personen genauso großzügig wie gesunde Kontrollpersonen. Doch sobald es um Personen ging, zu denen ein geringeres emotionales Verhältnis bestand, verhielten sie sich auffallend egoistischer.“

Die Studienautoren schließen daraus, dass die BLA nicht grundsätzlich notwendig ist, um altruistisch zu sein. Aber sie hilft, den Grad der Großzügigkeit abhängig von der sozialen Distanz einer Person zu regulieren. Fehlt diese Form der Kalibrierung, dominiert die natürliche Tendenz, das eigene Wohl über das Wohl anderer zu stellen, so dass die betroffenen Personen tendenziell egoistischer handeln. Nur eine große emotionale Nähe – wie die zu besten Freunden – zwingt zu mehr Mitgefühl.

Lüpken: „Unsere Studie zeigt, dass die Amygdala nicht generell prosoziales Verhalten fördert oder hemmt. Vielmehr steuert sie, wann und in welchem Maß wir prosozial handeln.“ Diese Erkenntnisse klären die biologischen Grundlagen für menschliches Sozialverhalten. Sie können auch wichtig sein, andere Erkrankungen wie Autismus oder Psychopathie, bei denen soziale Entscheidungen oft verändert sind, besser zu verstehen.

Prof. Kalenscher fasst die Ergebnisse in einen größeren Rahmen: „Soziale Entscheidungen sind nicht nur von unserer Erziehung oder Kultur geprägt, sondern sie sind auch tief in den Mechanismen unseres Gehirns verankert. Vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, gezielte Therapien zu entwickeln, um Menschen mit sozialen Verhaltensauffälligkeiten zu helfen, ihre Entscheidungsprozesse besser zu steuern.“

Originalpublikation:

Tobias Kalenscher, Luca M. Lüpken, Ron Stoop, David Terburg, Jack van Honk. Steeper social discounting after human basolateral amygdala damage. PNAS 2025, Vol. 122.

DOI: 10.1073/pnas.2500692122

Ähnliche Pressemitteilungen im idw