100 Jahre Frobenius-Institut in Frankfurt

Das Frobenius-Institut für kulturanthropologische Forschung an der Goethe-Universität ist mit seinen Archiven und Sammlungen eine feste Größe in der Forschungslandschaft, ein Zentrum von internationalem Rang. Im Mai erinnert das Institut mit Ausstellungen und Führungen an Leo Frobenius’ Wechsel von München nach Frankfurt vor 100 Jahren.

FRANKFURT. Mit einem Vertrag vom 16. Mai 1925 beginnt die Geschichte des Frobenius-Instituts für kulturanthropologische Forschung in Frankfurt am Main: Darin hielten die Stadtgemeinde Frankfurt am Main und der Autodidakt, Forschungsreisende, Afrikaspezialist und Abenteurer Leo Frobenius (1873–1938) fest, dass Frobenius und seine Sammlungen am Main eine neue Heimat finden sollten. Am 16. Mai 2025 feiert das Frobenius-Institut nun mit Blick auf die Vertragsunterzeichnung sein 100-jähriges Bestehen in Frankfurt.

Wie erst im Juli 2024 vom Deutschen Wissenschaftsrat bestätigt, nimmt das Frobenius-Institut noch heute in der deutschen Kulturantrhopologie eine Sonderrolle ein. Mit seinen weltweit einzigartigen Archiven und Sammlungen und seinen aktuellen Forschungsprojekten agiert es an der Schnittstelle von Forschungseinrichtung und Museum und bildet ein international anerkanntes Zentrum kulturanthropologischer Expertise, das Forscherinnen und Forscher aus aller Welt nach Frankfurt lockt.

Frobenius hatte 1898 in Berlin das „Afrika-Archiv“ gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg verlegte er das Archiv nach München und gründete dort 1920 das „Forschungsinstitut für Kulturmorphologie“. Oberbürgermeister Ludwig Landmann lud Frobenius zur Übersiedelung ein, mit Stiftungsmitteln erwarb die Stadt Frankfurt die umfangreichen Sammlungen des Afrika-Archivs und stellte Räume im Palais Thurn und Taxis zur Verfügung. Ohne einen akademischen Abschluss zu haben, erhielt Frobenius zudem einen Lehrauftrag für Kultur- und Völkerkunde an der Universität Frankfurt und wurde 1932 zum Honorarprofessor ernannt. Im Jahre 1934 wurde Frobenius außerdem Direktor des Städtischen Museums für Völkerkunde. Erst nach seinem Tod 1938 wurde das Institut nach Leo Frobenius benannt.

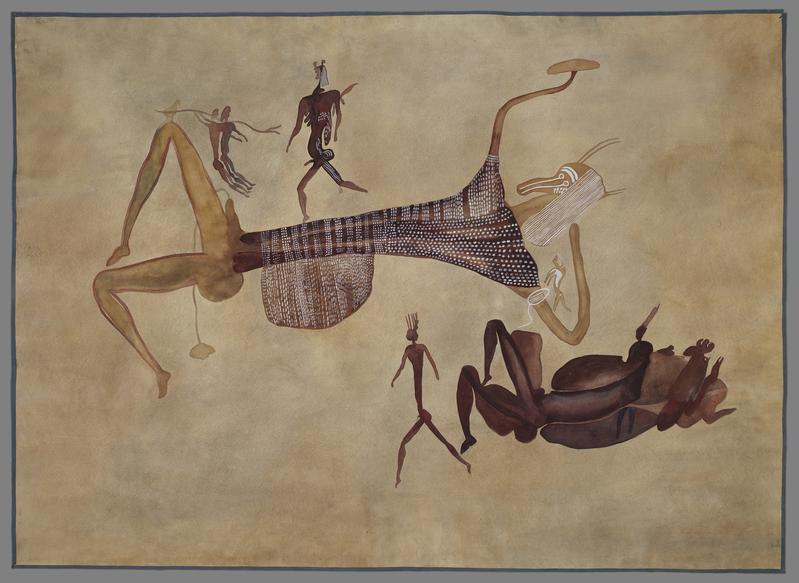

Der anfängliche Arbeitsschwerpunkt des Frobenius-Instituts lag auf der Erforschung afrikanischer Kulturen und Geschichte. Zwischen 1904 und 1935 unternahm Frobenius insgesamt zwölf Expeditionen in das Innere des Kontinents und sammelte dabei ethnographische und historische Daten, mündliche Überlieferungen, materielle Kulturobjekte und Felsbildkopien. Sein theoretischer Ansatz der Kulturmorphologie betrachtete Kulturen als organische Wesen, die durch Paideuma, eine Art „selbständige Wesenheit“, geprägt seien – ein Ansatz, der heute als umstritten gilt. Institutsmitglieder forschten auch in Europa (Spanien, Italien, Frankreich und Skandinavien), auf der Arabischen Halbinsel, in Indien, Südostasien, Melanesien und Australien.

Zur Kaiserzeit waren Frobenius’ Forschungen zwar eingebettet in die Kolonialpolitik des Deutschen Reiches – er versuchte sich sogar (eher erfolglos) als Geheimagent des Kaisers in Italienisch-Eritrea. Dass er die Kulturen Afrikas für ebenbürtig hielt, passte allerdings nicht immer ins Weltbild seiner Zeit. Und auch zur NS-Zeit blieb Frobenius in einer ambivalenten Rolle: Er ließ sich seine Reisen von Industriellen aus dem Keppler-Kreis finanzieren, die auch den Aufstieg der NSDAP beförderten. Für die Unterstützung zweier Reisen 1933 bis 1935 dankte er Hindenburg, Goebbels und Hitler; in Frankfurt zählten NSDAP-Oberbürgermeister Friedrich Krebs und der vom NS-Regime eingesetzte Universitätskurator August Wisser zu seinen wichtigsten Unterstützern. Doch Frobenius beharrte auf seiner Lehre der Kulturmorphologie, die dem nationalsozialistischen Rassegedanken widersprach, und zog sich so den Zorn des Reichsleiters der NSDAP Alfred Rosenberg und von Walter Groß vom Rassenpolitischen Amt zu.

1946 folgte dann Adolf Ellegard Jensen Frobenius an der Spitze des Instituts. Er leitete das Frobenius-Institut bis 1965. Während seiner Amtszeit wurden Expeditionen nach Afrika, nach Süd- und Mittelamerika, Indien und in den ozeanischen Raum unternommen; und auch unter den folgenden Institutsdirektoren Carl August Schmitz (1965–1966), Eike Haberland (1968–1992) und Karl-Heinz Kohl (1996–2016) wurden zahlreiche Feldforschungen durchgeführt. Alle Nachfolger von Leo Frobenius hatten eine Professur an der Goethe-Universität inne.

Mit Roland Hardenberg, der seit 2017 Direktor des Frobenius-Instituts ist und als Professor an der Goethe-Universität Sozial- und Kulturanthropologie lehrt, wurden die regionalen Schwerpunkte um Südasien (vor allem Indien) und Zentralasien erweitert. Heute untersuchen Forscherinnen und Forscher des Instituts mit ethnologischen, historischen und archäologischen Methoden unterschiedliche Entwürfe des Menschseins sowie die Beziehungen von Menschen zu ihrer Umwelt. Das Frobenius-Institut sieht seine Aufgabe darin, kulturanthropologisches Wissen zu erweitern und über den wissenschaftlichen Dialog einen reflektierten Umgang mit kultureller Differenz zu fördern. Dabei ist die Arbeit mit den bestehenden Archiven, deren kontinuierliche Erweiterung sowie die Reflektion der eigenen Fachgeschichte und Methoden fester Bestandteil des wissenschaftlichen Ansatzes. Weltweite Kooperationen, insbesondere mit Menschen und Institutionen aus den Herkunftsländern, wurden intensiviert und sind zu einem wichtigen Merkmal der Forschung am Institut geworden.

Anlässlich des Jubiläums öffnet das Institut seine Archive und lädt zu Sonderführungen und zur Mitgliedschaft in der Frobenius-Gesellschaft ein. Die fruchtbare Zusammenarbeit von Forschung und Stadtgesellschaft, wie sie seit Frobenius’ Tagen besteht, soll fortgesetzt und intensiviert werden.

Das Jubiläumsprogramm:

Donnerstag, 22. Mai

14 Uhr Führung durch die Sammlungen und Archive des Frobenius-Instituts

Frobenius-Institut, IG-Farben-Haus Campus Westend

16 Uhr Escape Room in der Bibliothek

Frobenius-Institut, Campus Westend

Freitag, 6. Juni

12 Uhr Eröffnung der Poster-Ausstellung „Our research projects in pictures“ im Rahmen des Sommersymposiums

Frobenius-Institut, Campus Westend

Weitere Informationen:

http://Für alle Veranstaltungen wird um verbindliche Anmeldung gebeten auf

https://www.frobenius-institut.de/aktuelles/100-jahre

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw