Seismisches Großexperiment an deutsch-tschechischer Grenze

Das so genannte EGER LARGE SEISMIC EXPERIMENT (ELISE) wird das Vogtland durchleuchten: 300 temporäre seismische Messtationen sollen in dieser einzigartigen Versuchsanordnung das Rätsel um die dort immer wieder auftretenden Erdbebenschwärme lösen helfen.

Beteiligt sind das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung sowie Universitäten aus Potsdam, Leipzig, Freiberg, Jena, München, Erlangen und Münster sowie der Geologische Dienst in Sachsen und die Akademie der Wissenschaften in Prag.

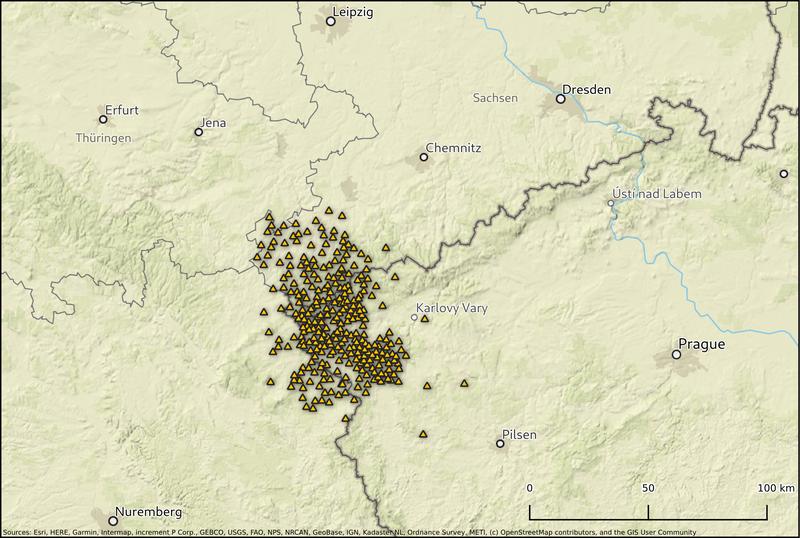

Ein internationales Großexperiment soll den Untergrund im Vogtland und in Nordwestböhmen durchleuchten. In der deutsch-tschechischen Grenzregion rund um das Egerbecken treten seit Jahrhunderten immer wieder Erdbebenschwärme auf. Jetzt wird das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung gemeinsam mit Universitäten aus Potsdam, Leipzig, Freiberg, Jena, München, Erlangen und Münster sowie dem Geologischen Dienst in Sachsen und der Akademie der Wissenschaften in Prag fast 300 temporäre seismische Stationen auf einer Fläche von 100 mal 100 Kilometern aufstellen.

„Wir erwarten, dass wir mit den vielen Stationen kleinste Erdbebenschwärme detektieren und untersuchen können, die uns sonst verborgen bleiben. Zudem haben wir dann zum ersten Mal die Möglichkeit, flächendeckend nach niederfrequenten Tieferdbeben zu suchen, wie sie vor kurzem auch in den Vulkangebieten der Eifel und des Zentralmassivs in Frankreich entdeckt wurden. Das könnte die Frage beantworten, ob unter dem Vogtland magmatische Schmelzen bis heute in die Erdkruste bis in eine Tiefe von zehn Kilometern aufsteigen“, sagt Dr. Pinar Büyükakpinar vom GFZ. Sie ist die wissenschaftliche Koordinatorin des Experiments und Erstautorin der Studie über den jüngsten Erdbebenschwarm dort, dem „Klingenthal-Schwarm“ von 2024.

Hintergrund

In der deutsch-tschechischen Grenzregion um das Egerbecken (Vogtland und Nordwestböhmen) treten seit Jahrhunderten Erdbebenschwärme auf. Dieses ungewöhnliche Phänomen liegt weit entfernt von tektonischen Plattengrenzen und aktiven Vulkansystemen. Dabei treten über einen Zeitraum von mehreren Wochen und Monaten tausende kleine Mikrobeben in hoher Intensität auf, ohne dass es zu einem starken Hauptbeben kommt.

Im Jahr 2024 trat der letzte größere Schwarm in der Nähe der Stadt Klingenthal auf und aktivierte eine Zone, die bereits vor 125 Jahren aktiv war und damals den Begriff „Erdbebenschwarm” in die Wissenschaft einführte. Auch tritt natürliches Kohlendioxid (CO₂) an Mineralquellen und sogenannten Mofetten an die Oberfläche. Das CO2 entstammt dem oberen Erdmantel aus mehr als 30 km Tiefe. Das Vogtland und Nordwestböhmen sind auch für ihre vielen Thermalquellen und Bäder bekannt.

Die Ursache all dieser Phänomene ist bis heute nicht vollständig verstanden. Die Wissenschaft geht davon aus, dass alle Beobachtungen Ausdruck magmatischer Prozesse in der unteren Erdkruste und im Erdmantel sind.

Das GFZ wird aus seinem Geophysikalischen Gerätepool GIPP nahezu 300 seismische Stationen zur Verfügung stellen. Dr. Marius Isken, technischer Koordinator des Großexperiments, sagt: „Unsere hochempfindlichen Sensoren werden auf einer Fläche von 100 mal 100 Kilometer über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten Bodenerschütterungen erfassen. Diese Erschütterungen werden durch die Erdbebenschwärme und den CO₂-Aufstieg, aber auch Wetter und Verkehr ausgelöst.“

Die Wissenschaft erhofft sich von diesem einzigartigen Large-N-Experiment ein genaueres Abbild der Erdkruste. Der englische Begriff „Large N“ steht für die große Anzahl (N) von Sensoren. Insbesondere soll die komplexe Struktur der Erdkruste tomographisch abgebildet werden. „Hier haben sich in der geologischen Vergangenheit drei unterschiedliche Kontinentalplatten ineinander verzahnt, überschoben und größere Granitkomplexe gebildet“, sagt Professor Dr. Torsten Dahm, Projektleiter am GFZ.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung:

Prof. Dr. Torsten Dahm, Leiter Sektion 2.1 Erdbeben- und Vulkanphysik und Professor an der Universität Potsdam torsten.dahm@gfz.de

Dr. Pinar Büyükakpinar, Wissenschaftlerin in der GFZ-Sektion Erdbeben- und Vulkanphysik pinar.bueyuekakpinar@gfz.de

Dr. Marius Isken, Ingenieur in der GFZ-Sektion Erdbeben- und Vulkanphysik und technischer Koordinator marius.isken@gfz.de

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie:

Dr. Lutz Sonnabend, Lutz.Sonnabend@lfulg.sachsen , Lutz.Sonnabend@smekul.sachsen.de

Erdbebendienst Bayern / LMU München:

Dr. Joachim Wassermann, j.wassermann@lmu.de

FSU Jena:

Prof. Dr. Ulrich Wegler, ulrich.wegler@uni-jena.de

IG CAS, Prag, Tschechien:

Dr. Jana Doubravova, doubravka@ig.cas.cz

Ähnliche Pressemitteilungen im idw