Medikamente zum Einatmen: 3D-Druck für Inhalatoren

Bessere Freisetzung bei optimierter Form – Modell-Trägerpartikel für Inhalationsmedikamente am Pharmazeutischen Institut der CAU entwickelt

Sie sind kaum dicker als ein Haar – und könnten die Wirksamkeit von Inhalationsmedikamenten entscheidend verbessern: Trägerpartikel in Pulverinhalatoren transportieren den Wirkstoff und sorgen dafür, dass er effizient in die Lunge eingeatmet werden kann. Wie gut das gelingt, hängt stark von ihrer Form ab.

Ein Team um Professorin Regina Scherließ von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat nun erstmals winzige Trägerpartikel mit definierter Geometrie hergestellt und damit den Einfluss der Geometrie im Inhalationsvorgang untersucht– mithilfe eines hochpräzisen 3D-Druckverfahrens. Die Studie erschien in Communications Materials. Das Ergebnis: Die Partikelform beeinflusst die inhalierbare Wirkstoffmenge deutlich. Von vier getesteten Designs schnitt eine Variante mit Abstand am besten ab.

Millionen identischer Mini-Partikel

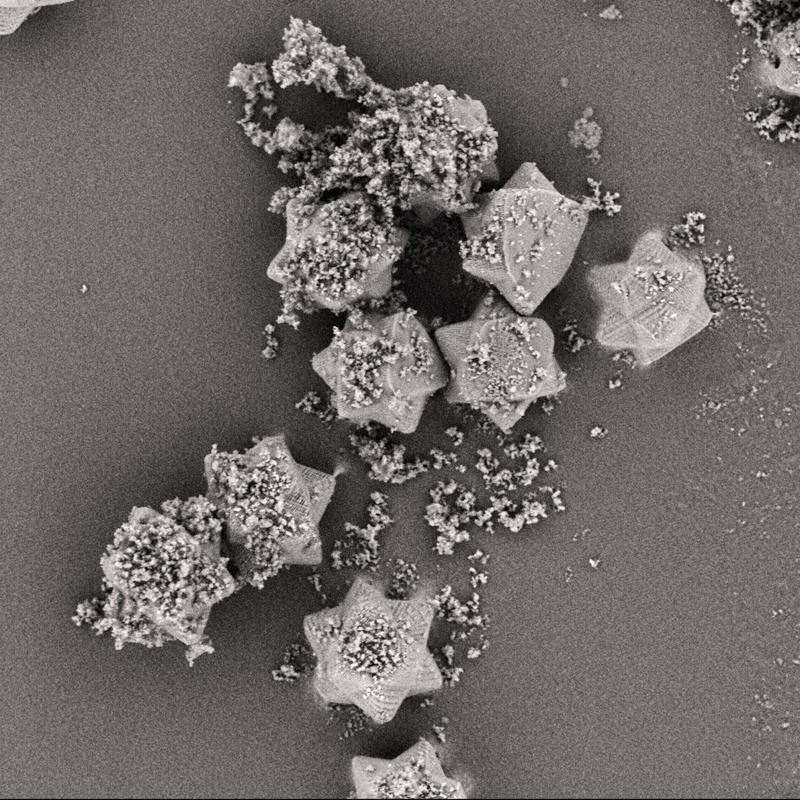

Ein innovativer 3D-Druck machte es möglich, Millionen exakt geformter Partikel in Serie herzustellen: Die Zwei-Photonen-Polymerisation ist ein Verfahren, das mit einer Auflösung im Nanometerbereich arbeitet. Der Laser aktiviert gezielt winzige Stellen im Material, die sofort aushärten. Dank einer neuen Drucktechnik, die kürzlich am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) weiterentwickelt wurde, lassen sich nun 49 Strukturen gleichzeitig herstellen – das beschleunigt den Prozess erheblich.

Das Team fertigte für jedes der vier getesteten Designs mehr als zwei Millionen identische Partikel an. Zusätzlich druckten sie für eine Form exemplarisch drei Varianten mit unterschiedlich starker Rauheit – von fein bis grob. Anschließend mischten sie die Partikel mit einem Modellwirkstoff – wie bei realen Inhalationspräparaten.

„Damit der Wirkstoff wirken kann, muss er sich beim Einatmen vom Träger lösen und mit der Atemluft in die Lunge gelangen“, erklärt Erstautor Melvin Wostry. „Bleibt er haften, wird er einfach heruntergeschluckt und erreicht sein Ziel nicht.“

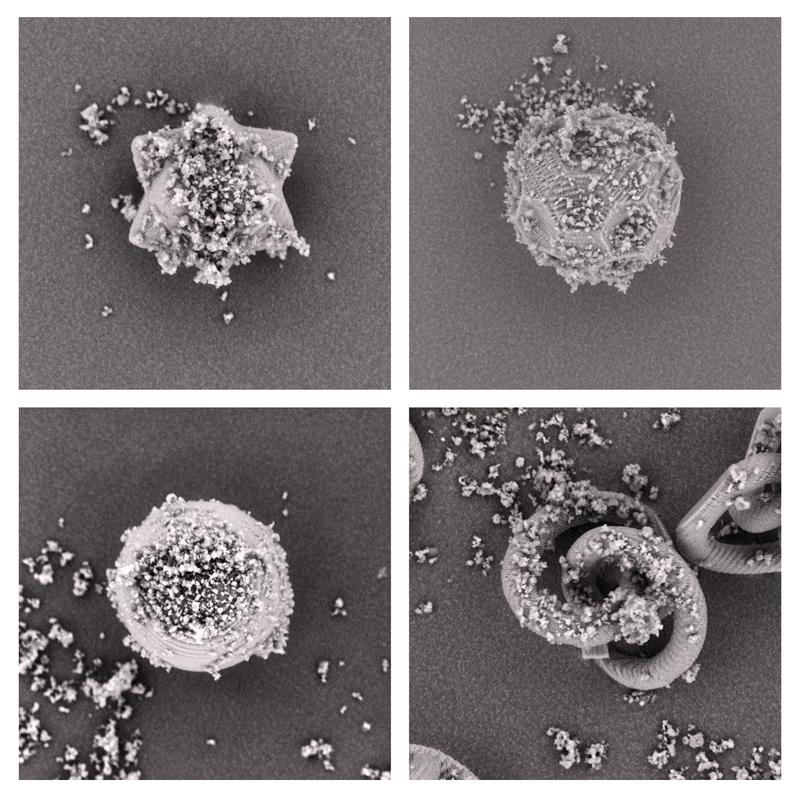

Die Tests zeigten: Die Geometrie der Trägerpartikel bestimmte maßgeblich, wieviel Wirkstoff beim Inhalieren freigesetzt wurde. „Eine Form, die wir ‚Pharmacone‘ nennen, war der klare Gewinner. Sie erinnert in ihrer Form an einen kleinen Stern, mit mehreren Spitzen an der Oberfläche“, sagt Regina Scherließ. „Die Feinpartikelfraktion – also der Anteil des Wirkstoffs in der lungengängigen Größe unter fünf Mikrometern – war bei dieser Geometrie viermal so hoch wie bei der nächstbesten Variante.“

Die Forschenden vermuten, dass die charakteristischen Spitzen des Pharmacone-Designs zu häufigeren Kollisionen und Rotationen zwischen den Partikeln führen, wodurch sich der Wirkstoff leichter ablöst. Die Rauheit der Oberfläche hatte hingegen keinen messbaren Einfluss auf die Freisetzung.

Perspektiven für die Medikamentenentwicklung

Noch handelt es sich bei den winzigen Trägern um Modellpartikel für die Grundlagenforschung – sie sind nicht zur Inhalation geeignet. Dennoch sehen die Forschenden großes Potenzial für spätere Anwendungen. Künftig könnten solche präzise gedruckten Strukturen als bioabbaubare Wirkstoffträger direkt in Pulverinhalatoren eingesetzt werden.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich mit modernen Technologien wie dem hochauflösenden 3D-Druck völlig neue Wege in der pharmazeutischen Entwicklung eröffnen“, sagt Regina Scherließ. „Wir können das Verhalten von Medikamenten nun gezielt durch Design beeinflussen – eine Art Feintuning auf Mikrometer-Ebene.“

Weiterführende Informationen

Die Studie wurde von Professorin Regina Scherließ und ihrem Team in Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt, wo das verwendete hochpräzise Druckverfahren im Vorjahr entwickelt wurde. Finanziell unterstützt wurde die Arbeit durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Carl-Zeiss-Stiftung und das Helmholtz-Programm „Materials Systems Engineering“.

Pressekontakt:

Christina Anders

Wissenschaftskommunikation

Forschungsschwerpunkt KiNSIS

E-Mail: canders@uv.uni-kiel.de

Telefon: 0431/880 4855

Über den Forschungsschwerpunkt KiNSIS

Im Nanokosmos herrschen andere, quantenphysikalische, Gesetze als in der makroskopischen Welt. Strukturen und Prozesse in diesen Dimensionen zu verstehen und die Erkenntnisse anwendungsnah umzusetzen, ist das Ziel des Forschungsschwerpunkts KiNSIS (Kiel Nano, Surface and Interface Science) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Aus der intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Physik, Chemie, Ingenieur- und Lebenswissenschaften entstehen neue Moleküle und Materialien, Sensoren und Batterien, Quantentechnologien, katalytische Verfahren, medizinische Therapien und vieles mehr. www.kinsis.uni-kiel.de

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Wissenschaftlicher Kontakt:

Professorin Regina Scherließ

Pharmazeutisches Institut, CAU

rscherliess@pharmazie.uni-kiel.de

+49 431 880-1330

Originalpublikation:

Melvin Wostry (2025) et al: „Aerodynamic Performance of Tailored Microparticles as Carriers in Dry Powder Inhaler Formulations Made by Multi-Focus Multi-Photon 3D Laser Printing“, Nature Communications Materials, DOI: 10.1038/s43246-025-00913-0

Weitere Informationen:

https://www.kit.edu/kit/pi_2020_007_schnellster-hochpraziser-3d-drucker.php (Pressemeldung zum 3D-Druck 2020/KIT)

https://www.pharmazie.uni-kiel.de/de/pharmazeutische-technologie-und-biopharmazie (AG Scherließ)

https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/143-3d-druck-inhalationsmedikamente-traegerpartikel (Link zur Meldung auf der CAU-Website)

Die semantisch ähnlichsten Pressemitteilungen im idw