Neuer Wirkstoff schneidet Parasiten die Proteinzufuhr ab

Forschende entwickeln neuen Wirkstoffkandidaten zur Behandlung resistenter Malaria-Erreger

Dass bakterielle Erreger zunehmend resistent gegen Antibiotika werden, ist längst bekannt. Doch auch bei der durch einen Parasiten ausgelösten Tropenkrankheit Malaria verlieren gängige Medikamente immer mehr an Wirksamkeit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat ein Forschungsteam des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) nun einen neuen Wirkstoffkandidaten entwickelt, der den Malariaerreger auch dann abtöten kann, wenn bereits bekannte Medikamente nicht mehr wirken. Seine Ergebnisse veröffentlichte das Team nun in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie.

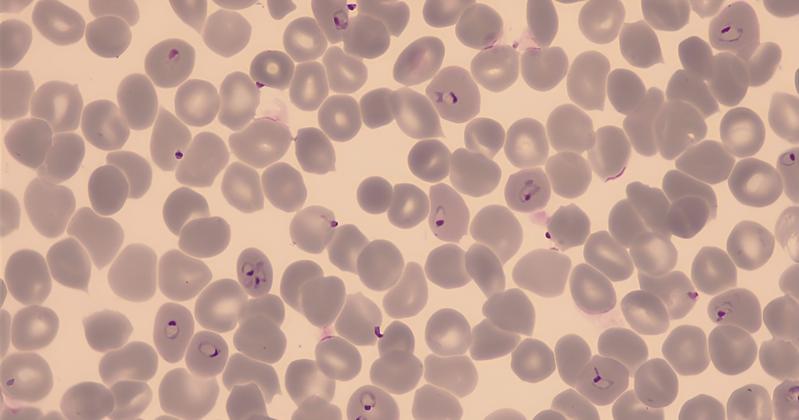

Bereits heute infizieren sich mehr als 260 Millionen Menschen pro Jahr mit dem Parasiten Plasmodium falciparum – dem Erreger der Malaria. In Deutschland bewegen sich die jährlichen Fallzahlen aktuell noch im dreistelligen Bereich. Experten rechnen jedoch damit, dass diese Zahlen aufgrund des fortschreitenden Klimawandels deutlich steigen werden. Obwohl mit Artemisinin-Derivaten bereits seit Mitte der 90er Jahre wirksame Medikamente existieren, fordern Malaria-Infektionen jährlich etwa 600.000 Todesopfer. Die Ursache hierfür liegt neben unzureichender Gesundheits- und Medikamentenversorgung auch darin, dass der Erreger zunehmend gegen die eingesetzten Wirkstoffe resistent wird. Vor diesem Hintergrund werden dringend neue Wirkstoffe benötigt, die dazu in der Lage sind, bestehende Resistenzen zu umgehen. Gemeinsam mit Partnern des Swiss TPH sowie den Unternehmen BASF und OmicScouts konnten Forschende des HIPS mit „Substanz 31“ nun einen neuen Wirkstoffkandidaten identifizieren, der die Entwicklung eines neuen Malaria-Medikamentes ermöglichen könnte. Das HIPS ist ein Standort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes.

Ausgangspunkt für die Entdeckung von Substanz 31 war ein groß angelegtes Screening einer Substanzbibliothek des Chemiekonzerns BASF mit über 100.000 Molekülen. Gesucht wurden ursprünglich Substanzen, die an das Enzym IspD binden und damit gezielt in den Stoffwechsel des Malaria-Erregers P. falciparum eingreifen können. Gleichzeitig überprüften die Forschenden, wie effizient diese Kandidaten dazu in der Lage sind, den Parasiten abzutöten. „Nachdem wir einige vielversprechende Moleküle identifizieren konnten, haben wir damit begonnen, sie durch Änderung ihrer chemischen Struktur gezielt zu optimieren“, sagt Prof. Anna Hirsch, Leiterin der HIPS-Abteilung Wirkstoffdesign und Optimierung. „Mit Substanz 31 haben wir nun interessanterweise einen Wirkstoffkandidaten in der Hand, der gute pharmazeutische Eigenschaften aufweist und den Malaria-Erreger sehr effizient bekämpft, obwohl von der ursprünglich beobachteten Aktivität gegen IspD überhaupt nichts mehr übrig ist.“

Doch wie wirkt Substanz 31, wenn sie nicht an das ursprüngliche Zielprotein bindet? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, behandelten die Forschenden den Malaria-Erreger über mehrere Tage mit geringen Mengen von Substanz 31 und analysierten anschließend, ob Änderungen im Erbgut des Parasiten auftraten. „Durch die Verabreichung nicht-tödlicher Mengen unseres Wirkstoffkandidaten üben wir einen Selektionsdruck auf P. falciparum aus. In der Folge manifestieren sich im Erbgut des Parasiten Mutationen, die es ihm erlauben, auch in Anwesenheit der Substanz zu überleben. Je nachdem, in welchen Genen diese Mutationen auftreten, können wir daraus ableiten, wie die getestete Substanz möglicherweise wirkt oder wie sich die Parasiten dagegen erfolgreich wehren“, sagt Dr. Matthias Rottmann, Projektleiter am Swiss TPH. „Indem wir das Proteom, also alle im Erreger vorhandenen Proteine, genauer untersucht haben, konnten wir herausfinden, wie Substanz 31 wirkt – nämlich indem sie die Produktion neuer Proteine verhindert.“ Da der Erreger ständig neue Proteine produzieren muss, um seine zellulären Funktionen zu erhalten und am Leben zu bleiben, ist dies ein vielversprechender Angriffspunkt für einen neuen Wirkstoff.

Was Substanz 31 besonders auszeichnet, ist, dass sie anders wirkt, als die bereits in der Malaria-Therapie angewendeten Artemisinine. Denn nur, wenn ein neuer Wirkstoff über einen pharmazeutisch ungenutzten Wirkmechanismus verfügt, kann er bestehende Resistenzen durchbrechen. Zudem birgt dieser neuartige Wirkmechanismus das Potenzial zur Entwicklung neuer therapeutischer Strategien zur Bekämpfung von Malariainfektionen. Ein weiterer Vorteil von Substanz 31 ist, dass sie im Laborversuch bislang keine toxische Wirkung gegen menschliche Zellen zeigt. In nachfolgenden Studien will das Team das Molekül nun weiter untersuchen und für die Entwicklung einer nächsten Generation an Malaria-Medikamenten nutzen.

Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland:

Das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in Saarbrücken wurde 2009 gemeinsam vom HZI und der Universität des Saarlandes gegründet. Forschende am HIPS entwickeln experimentelle und computergestützte Ansätze und wenden diese an, um neue Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten zu identifizieren, sie für den Einsatz beim Menschen zu optimieren und zu untersuchen, wie sie am besten an ihren Wirkort im menschlichen Körper transportiert werden können. Ein besonderer Schwerpunkt des Instituts liegt auf mikrobiellen Naturstoffen aus Bodenbakterien, der menschlichen Mikrobiota und innovativen Ansätzen der medizinischen Chemie. www.helmholtz-hips.de

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung:

Wissenschaftler:innen am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) untersuchen in Braunschweig und an anderen Standorten in Deutschland bakterielle und virale Infektionen sowie die Abwehrmechanismen des Körpers. Sie verfügen über fundiertes Fachwissen in der Naturstoffforschung und deren Nutzung als wertvolle Quelle für neuartige Anti-Infektiva. Als Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) betreibt das HZI translationale Forschung, um die Grundlagen für die Entwicklung neuartiger Therapien und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten zu schaffen. www.helmholtz-hzi.de

Kontakt für die Medien:

Dr. Yannic Nonnenmacher

Referent Wissenschaftliche Strategie

0681 98806 4500

yannic.nonnenmacher@helmholtz-hips.de

Originalpublikation:

P. Bravo, E. Diamanti, M. M. Hamed, L. Bizzarri, N. Wiedemar, A. Passecker, N. M. B. Brancucci, A. Albisetti, C. Gumpp, B. Illarionov, M. Fischer, M. Witschel, T. Schehl, H. Hahne, P. Mäser, M. Rottmann, A. K. H. Hirsch: A Novel Antimalarial Agent that Inhibits Protein Synthesis in Plasmodium falciparum. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202514085. DOI: 10.1002/anie.202514085

Weitere Informationen:

https://www.helmholtz-hzi.de/media-center/newsroom/news-detailseite/neuer-wirkstoff-schneidet-parasiten-die-proteinzufuhr-ab/ Pressemitteilung des HZI

https://www.helmholtz-hips.de/de/news-events/news/detail/news/neuer-wirkstoff-schneidet-parasiten-die-proteinzufuhr-ab/ Pressemitteilung des HIPS

Ähnliche Pressemitteilungen im idw