Rätselhafte ultraviolette Strahlung in den Geburtsstätten von Sternen

Iason Skretas (MPIfR) und Agata Karska (Universität Torun & MPIfR) haben zusam-men mit einem internationalen Team von Astronomen das MIRI-Instrument an Bord des James Webb Space Telescope (JWST) eingesetzt. Das Ziel war der Nachweis von ultravi-oletter Strahlung (UV) in fünf jungen Sternen in der Ophiuchus-Region, um ihre Rolle bei der Entstehung von Sternen zu verstehen. Die entdeckte UV-Strahlung um diese Pro-tosterne und deren wichtiger Einfluss auf das umgebende Material stellen eine Heraus-forderung für Modelle zur Sternentstehung dar. Die Ergebnisse wurden in einer aktuel-len Ausgabe der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

Iason Skretas, Doktorand am MPIfR, und Dr. Agata Karska (Zentrum für moderne interdis-ziplinäre Technologien an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun, Polen, und Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR), Bonn) beobachteten mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) fünf junge Sterne in Richtung des Sternbilds Ophiuchus (Schlangrenträger). Ihr Interesse galt vor allem der ultravioletten Strahlung und ihrer Rolle bei der Entstehung von Sternen.

„Wir wollten uns Protosterne genauer ansehen, also junge Sterne, die sich noch tief im Inneren ihrer molekularen Mutterwolken bilden. Während Protosterne Masse akkretieren, schleudern sie einen Teil davon in Form von Materiestrahlen nach außen“, sagt Iason Skretas. Diese wer-den als Jets oder Ausflüsse bezeichnet und sind das auffälligste Zeichen für die Entstehung von Sternen. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass sie die Existenz von ultravioletter Strahlung berücksichtigen müssen, um die Chemie und Physik dieser molekularen Ausflüsse junger Sterne zu verstehen.

„Das ist die erste Überraschung. Junge Sterne sind nicht in der Lage, Strahlung zu erzeugen; sie können keine Strahlung „produzieren“. Wir sollten also auch keine erwarten. Und doch konnten wir zeigen, dass UV-Strahlung in der Nähe von Protosternen auftritt. Woher kommt sie, was ist ihre Quelle: intern oder extern? Wir haben uns vorgenommen, das zu untersuchen“, fügt Agata Karska hinzu

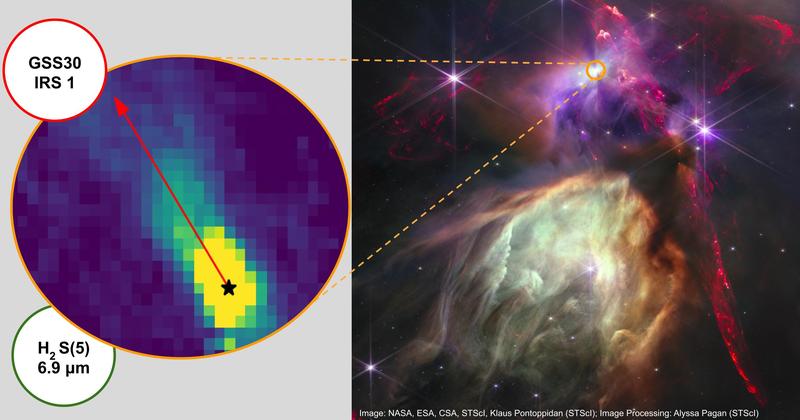

Das Team richtete das Mittelinfrarot-Instrument MIRI des JWST auf junge Sterne in Rich-tung des Sternbilds Ophiuchus. Die Ophiuchus-Molekülwolke befindet sich 450 Lichtjahre von uns entfernt und enthält mehrere Sterne vom Typ B, die sehr jung und heiß sind und stark im ultravioletten Bereich (UV) strahlen. Fünf Objekte, die sich in unterschiedlicher Entfer-nung zu diesen massereichen Sternen befinden, wurden für detaillierte Beobachtungen aus-gewählt.

Das MIRI-Instrument ermöglicht es, astronomische Objekte im Wellenlängenbereich von 2 bis 28 Mikrometern zu beobachten, wodurch mehrere Linien von molekularem Wasserstoff (H2) erfasst werden, die aufgrund der Erdatmosphäre vom Boden aus nicht beobachtet werden können. Das JWST ist für diese Art von Beobachtungen unverzichtbar. Damit wird es mög-lich, diese Linien selbst von sehr schwachen Objekten mit hoher Auflösung zu beobachten.

Für Astronomen ist H2 das wichtigste Molekül im Universum. Zunächst einmal ist es das häu-figste Molekül: Es ist im Durchschnitt 10.000 Mal häufiger als Kohlenmonoxid, immerhin das zweithäufigste Molekül im Weltraum. Gleichzeitig macht es die Struktur von H2 sehr schwie-rig, es in Molekülwolken zu beobachten, da die Temperatur zu niedrig ist, um das Molekül anzuregen. Auswürfe junger Sterne erzeugen jedoch Stoßwellen, die die Materie komprimie-ren und erwärmen und so eine helle H2-Emission erzeugen. Daher ist JWST/MIRI die perfekte Kombination, um Ausflüsse von Protosternen zu untersuchen.

Die Analyse der JWST-Beobachtungen in der Ophiuchus-Molekülwolke zeigt eindeutig das Vorhandensein von UV-Strahlung in der Umgebung von Protosternen und deren Ausflüssen., hervorgerufen durch die Einwirkung dieser Strahlung auf den molekularen Wasserstoff. Das wirft die Frage auf, woher die UV-Strahlung kommt. Hängt sie mit Prozessen zusammen, die in unmittelbarer Nähe des Protosterns ablaufen? Zum Beispiel mit Stoßwellen, die beim Ein-fall von Materie auf den Protostern entstehen, oder mit Stoßwellen, die entlang des protostel-laren Jets entstehen?

„Eine Möglichkeit ist, dass die UV-Strahlung von massereichen Sternen in der Nähe stammt, die die Geburtsorte der nächsten Generation von Sternen beleuchten. Daher sind wir von die-ser Hypothese ausgegangen“, sagt Friedrich Wyrowski, ebenfalls vom MPIfR. Die Astrono-men verwendeten zwei Methoden, um das Ausmaß der externen UV-Strahlung abzuschätzen. Die erste basierte auf den Eigenschaften der umgebenden Sterne und ihrer Entfernung zu den beobachteten Quellen. Die zweite basierte auf dem Staub, der die UV-Strahlung absorbieren und bei längeren Wellenlängen wieder abgeben kann.

„Mit diesen beiden Methoden konnten wir zeigen, dass die UV-Strahlung – in Bezug auf die äußeren Bedingungen – zwischen unseren Protosternen erheblich variiert und wir daher Un-terschiede in der molekularen Emission sehen sollten. Wie sich herausstellt, sehen wir diese jedoch nicht“, fügt Iason Skretas hinzu.

„Wir mussten also die Hypothese einer externen Strahlungsquelle verwerfen. Wir können jedoch mit Sicherheit sagen, dass in der Umgebung des Protosterns UV-Strahlung vorhanden ist, da sie zweifellos die beobachteten Moleküllinien beeinflusst. Daher muss ihr Ursprung intern sein“, fügt Agata Karska hinzu.

Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen, dass die Produktion von UV-Strahlung in den Modellen zur Beschreibung der Sternentstehung berücksichtigt werden muss. Zukünftige Analysen der JWST-Beobachtungen werden sich nicht nur auf das Gas, sondern auch auf die Zusammensetzung von Staub und Eis konzentrieren und so alternative Möglichkeiten bieten, den Ursprung der UV-Strahlung um Protosterne einzugrenzen. Die Erhöhung der Anzahl der beobachteten Quellen, einschließlich Beobachtungen, die den gesamten Umfang der Ausflüsse abdecken, wird ein entscheidender Schritt sein, um die Entstehungsorte für die UV-Strahlung weiter einzuschränken

------------------------------------------------

Weitere Informationen

Das Forschungsteam umfasst Iason Skretas, Agata Karska, Logan Francis, Will Rocha, Martijn L. van Gelder, Łukasz Tychoniec, Miguel Figueira, Marta Sewiło, Friedrich Wyrowski und Peter Schilke. Iason Skretas, der Erstautor, sowie Agata Karska und Friedrich Wyrowski sind mit dem MPIfR affiliiert

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:

Iason Skretas, M.Sc.

Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

Fon: +49 228 525-468

E-mail: iskretas@mpifr-bonn.mpg.de

Dr. Agata Skarska

Nicolaus-Kopernikus-Universität, Torun, Polen

& Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

E-mail: agata.karska@umk.pl

Dr. Friedrich Wyrowski

Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

Fon: +49 228 525-381

E-mail: wyrowski@mpifr-bonn.mpg.de

Originalpublikation:

I. M. Skretas et al.: UV-irradiated outflows from low-mass protostars in Ophiuchus with

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2025/11/aa54977-25/aa54977-25.html

Weitere Informationen:

https://www.mpifr-bonn.mpg.de/pressemeldungen/2025/7

Ähnliche Pressemitteilungen im idw